ホーム > ニュース・イベント・新聞記事 > 2019年のニュース一覧

年末年始休業のお知らせ

2019年12月26日 掲載

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。

さて、誠に勝手ながら、下記期間は、当会事務所の年末年始休業とさせていただきます。

年末の業務は、12月27日(金)までとなります。

皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、宜しくお願い申し上げます。

【休業期間】

2019年12月28日(土)~2020年1月6日(月)

新年は、1月7日(火)より業務を開始いたします。

※ 休業中のお問い合せにつきましては、2020年1月7日(火)以降に対応させていただきます。

2019/08/23 フジテレビ「坂上どうぶつ王国」の放送

2019年8月19日 掲載

当会副理事長・木村佳友の初代介助犬「シンシア」が、フジテレビ「坂上どうぶつ王国」で紹介されます。

「坂上どうぶつ王国」は、MCの坂上忍さんと出演者の皆さんが、人間と動物の楽園『どうぶつ王国』を作るため動物のことを学んでいく番組です!

◆フジテレビ系列「坂上どうぶつ王国」

2019年8月23日(金)夜7時~の3時間スペシャル。

子犬の頃のやんちゃな様子や介助犬としての活躍、補助犬法成立までの苦労などが、実際のビデオや再現ビデオで紹介されます。

宝塚へは片平なぎささんが訪問され、16歳になる2代目のエルモの様子や3代目のデイジーの介助作業、シンシアの銅像のほか、宝塚市長や木村夫妻のインタビューなども紹介されます。

是非、ご覧になって下さい。

※下記のように、シンシアのコーナーが放送されない地域もありますので、放送日時を、地元ネット局の番組表などで確認して下さい。

夜7時から放送するネット局は問題ないのですが、関西テレビなどの遅れネット局や通常時非ネット局などでは、1時間遅れの8時から「いくつかの部分をカットした2時間の短縮版」が放送されるので、シンシアのコーナーが放送されません。

関西テレビは地元なのに、シンシアのコーナーが放送されず、今後も放送される予定がないとのことで、とても残念です。

フジテレビの放送で、シンシアのコーナーの視聴率が良かったり、関西テレビへ「介助犬シンシアのコーナーを放送して欲しい」などの要望がたくさん寄せられれば、後日に放送されるのでは!と期待しています。

◆ネット局については、wikipediaをご覧下さい

夏季休業のお知らせ!

2019年8月6日 掲載

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。

さて、誠に勝手ながら当センターでは下記の期間を夏季休業とさせていただきます。

期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

【夏季休業期間】

2019年8月10日(土) ~ 2019年8月18日(日)

※ 2019年8月19日(月)より、通常業務を開始いたします。

※ 休業中のお問い合せにつきましては、2019年8月19日(月)以降に対応させていただきます。

NHK「くらし☆解説:世界で一番『ワン』ダフルな国へ もっと知って!補助犬のこと」

2019年5月29日 掲載

2019年5月22日の「ほじょ犬の日」に、NHK【くらし☆解説】で「世界で一番『ワン』ダフルな国へ もっと知って!補助犬のこと」が放送されました。

当会も取材に協力しており、当会の調査結果※も紹介されました。

放送内容の概略が、解説委員室・解説アーカイブスに掲載されています。

補助犬の現状と課題がわかりやすくまとめられていますので、是非ご覧になってください。

◆2019年05月22日・NHK 解説委員室・解説アーカイブス

「「世界で一番『ワン』ダフルな国へ もっと知って!補助犬のこと」(くらし☆解説)」

※当会の調査結果の詳細は、こちらをご覧ください。

令和元年度 総会のご案内

2019年5月22日 掲載

会員各位

平素より、身体障害者補助犬の普及と発展にご理解とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。

さて、令和元年度の総会のご案内をさせていただきます。ご多用中とは存じますが、是非ともご調整いただき、ご参加いただけますようお願い申し上げます。

会員の皆様へは、郵送にて「総会のご案内」をお送りしています。

お手数ではございますが、5月27日(月)までに出欠のご返事をいただきたくお願い申し上げます。

記

総 会

- 日 時:令和元年6月3日(月)15時~18時

- 会 場:株式会社加瀬倉庫 新横浜ホール 第3会議室

(横浜市港北区新横浜3-19-11 加瀬ビル 88 2階)

(JR新横浜駅北口より徒歩5分、横浜市営地下鉄・新横浜駅6番出口より徒歩3分)

ゴールデンウィーク休業日のお知らせ!

2019年4月23日 掲載

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。

当センターにおきましては、下記の通りゴールデンウィーク休業とさせていただきます。

【ゴールデンウィーク休業日】

2019年4月27日(土)~5月6日(月・休)

期間中のお問い合わせにつきましては、休業明けの5月7日(火)以降に順次ご対応させていただきます。

休業期間中は何かとご迷惑をお掛けしますが、宜しくお願い申し上げます。

アンケート調査「補助犬法の認知度がさらに低下!」

2019年4月4日 掲載

補助犬法の認知度がさらに低下!

― 補助犬法周知と補助犬受入れに関する調査の結果を発表 ―

~2020年までに補助犬同伴拒否ゼロを目指して~

身体障害者補助犬の普及啓発、理解促進事業を手掛ける、特定非営利活動法人 日本補助犬情報センター(所在地:神奈川県横浜市、理事長:佐鹿博信)は、株式会社クロス・マーケティンググループにご協力いただき、「就労している成人への身体障害者補助犬法周知と身体障害者補助犬の受入れに関する調査―業種、職業、就労形態と補助犬関連知識及び受入れへの効果―」を実施しましたので結果を発表します。

今回の調査では回答者を補助犬使用者の受け入れに関わる「飲食店」「宿泊業」などを含めたサービス業に従事している方に限定しました。このように回答者の職業属性を絞った大規模な調査は初となります。

※完成した報告書は、「報告書ページ」からダウンロードできます。

【調査結果】

テーマ:「補助犬受入れに関する調査-サービス業従事者向け-」

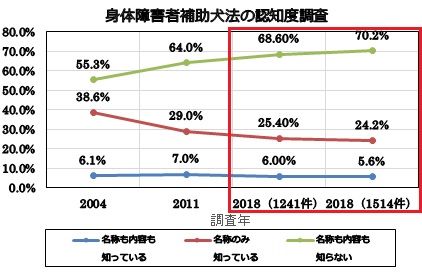

■補助犬法の認知度がさらに低下!

補助犬法の成立から17年になるが「補助犬法の名称も内容も知らない」人が増加!

| ※2004年・2011年の調査:松中久美子(関西福祉科学大学)・甲田菜穂子(東京農工大学) |

*職業の種別について、重複登録(職業の種別を複数選択した回答)が273件あった。

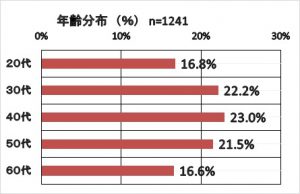

全体1514件と重複登録を差し引いた1241件の職種毎の度数分布を比較すると、大きな差異を認めなかった。事業所業種とアンケート回答者本人の職種を出来るだけ絞り込むために、全1514件から重複登録273件を差し引いた単独職種登録である1241件について集計を行った。

■「身体障害者補助犬法」の認知度

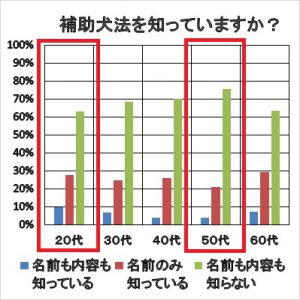

★20代の「名前も内容も知っている」の割合が有意に高くなっている

★50代の「名前も内容も知らない」の割合が有意に高くなっている

★傾向として、20、30、60代の認知度が高く、40、50代の認知度が低い

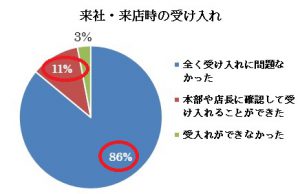

■補助犬使用者来店について

★補助犬使用者の来社・来店を経験した

101名(8.1%)

★うち、「全く受け入れに問題なかった」

「本部や店長に確認して受け入れることができた」

98名(97%)

【まとめ】

今回の調査の結果、補助犬法の認知度については低下していることが分かりました。一方で、20代、30代の認知度はその他の年代と比較して高いことから、若い世代は学校や入社時の研修等で補助犬について学ぶ機会が増えているのではないかと考えられます。よって、当会でも力を入れて取り組んできた小中学校や高校、大学での授業や、新入社員向け研修などの普及啓発活動は一定の効果を上げていると思われます。

また、補助犬使用者の来社・来店を経験した人は回答者1241名に対して101名(8.1%)と少数ではありましたが、そのうちの98名(96%)の方が「全く受け入れに問題なかった」または「本部・店長に確認して受け入れることができた」と回答しており、積極的な受け入れがされていることが分かりました。そして、大きな問題なく受け入れた経験がある場合、次回以降の受入れが進む可能性が高いと考えられます。

2016年に施行された「障害者差別解消法」では「補助犬の同伴を理由として施設等の利用を拒否する」ことは差別的取り扱いであるとされています。今回の調査において、ほとんどの方が「受け入れに問題はなかった」と回答していることから「補助犬のことがよく分からないから」と拒否するのではなく、まずは受け入れてみることが、補助犬使用者や補助犬たちのことを正しく知る機会に繋がるのではないかと考えます。

補助犬使用者たちが安心して社会参加をするためには、社会の皆さんの温かい受入れ体制が必要不可欠です。今回の調査結果は2020年までに補助犬同伴拒否ゼロを目指した活動に活用させていただきます。

更に詳細の結果については2019年4月以降、日本補助犬情報センターのウェブサイトで公表を予定しています。

最後に補助犬の普及啓発に関わる大規模な調査にご協力いただきました株式会社クロス・マーケティンググループに深く御礼申し上げます。

【調査概要】

調査目的:補助犬の受入れを促進するため

調査地域:全国47都道府県

調査対象:サービス業従事者1514人

調査期間:2018年11月2日(金)~11月4日(日)

調査方法:株式会社クロス・マーケティンググループによるインターネット上での調査

(この調査は株式会社クロス・マーケティンググループのご協力によって実施いたしました。)

【株式会社クロス・マーケティンググループについて】

商号:株式会社クロス・マーケティンググループ

代表者:代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

所在地:東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立:2013年4月1日

主な事業:リサーチ事業及びITソリューション事業を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯または関連する事業

URL: https://www.cm-group.co.jp/

【特定非営利活動法人 日本補助犬情報センターについて】

代表者:理事長 佐鹿博信

所在地:〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1688-1-B203

Tel:045-275-7770 Fax:045-275-7771

URL:https://www.jsdrc.jp/

事業内容:特定非営利活動法人日本補助犬情報センターは、補助犬の社会における理解と普及を目指した活動とともに、障害者の社会参加・社会復帰を推進する事を目的に、第三者機関として中立の立場から相談・情報提供を行っています。