UDアドバイザー通信

第29回「April Dream2025~めざせ!ほじょ犬Welcomeを100%に!~」

2025年4月4日 掲載

April Dream2025~めざせ!ほじょ犬Welcomeを100%に!~

2025年度が始まりました!今年度も日本補助犬情報センターをよろしくお願いいたします。

2025年度の当会の夢は…

「めざせ!ほじょ犬Welcomeを100%に!」

第28回「インターン体験記④・補助犬と共に考える 生きやすい社会づくり」

2025年2月18日 掲載

こんにちは!日本補助犬情報センター事務局です。

当会では、2024年9月から、神奈川大学の学生さん2名にインターンに入ってもらっています。

前回に引き続き、インターン生あやかさんのレポートをお届けします。

インターン中、事務所でお話しした「災害時の補助犬ユーザーさん」について様々なことを考えてくれました。

あやかさんの体験記第一弾はこちら

補助犬の啓発活動が

様々な人たちのおかげで進んでいったことにより、少しずつですが、補助犬についての知識を持つ人は増えたのではないでしょうか?

しかし、身体障害者補助犬法の成立・施行により日本では店舗や公共施設、公共交通機関で補助犬を受け入れることが義務づけられているのにも関わらず、未だに補助犬とそのユーザーさんがお店や施設などの利用を拒否されてしまうということが起こってしまっています。補助犬はユーザーさんにとっていなくてはならない、必要不可欠な存在であるのにも関わらず、です。

(事務局補足:2年前にNHKで特集していただいた番組のまとめ記事です。後半に、同伴拒否の現状について書かれています。)

ユーザーさんにとって、

補助犬は必要な存在です。それは、非常時でも同じです。災害時の補助犬ユーザーの方々への対応の問題点とその解決策について、今回インターンシップ中にお話を伺いました。

災害時は様々なことが予測できず、誰もが混乱してパニックになり、自分のことをすることだけで精一杯になってしまいます。補助犬とユーザーさんが一緒に避難ができるべきですが、それができない場合(避難所などで同伴を拒否されてしまう場合など)があるかもしれません。

しかし、補助犬はユーザーさんにとってパートナーです。

パートナーが一緒に避難できなければ、自分も災害が起きている場所に留まったり、危険な状況での避難生活を送ったり、という誰にとっても悲しい選択をすることになってしまうかもしれません。

こういった非常事態に備えるためにも、普段から補助犬についての正しい知識を身につけていく必要があるのではないでしょうか。

(事務局補足:1月の能登地震でもお一人の盲導犬ユーザーさんが避難をされていました。幸い、周囲の方の理解があり、避難生活には問題はなかったそうです)

今回の

イベント運営のお手伝いをしたことによって、補助犬についての知識が深まっただけではなく、障害がある人たちがより安心して暮らしていける社会はどんなものなのだろうか、と考えるいい機会にもなりました。

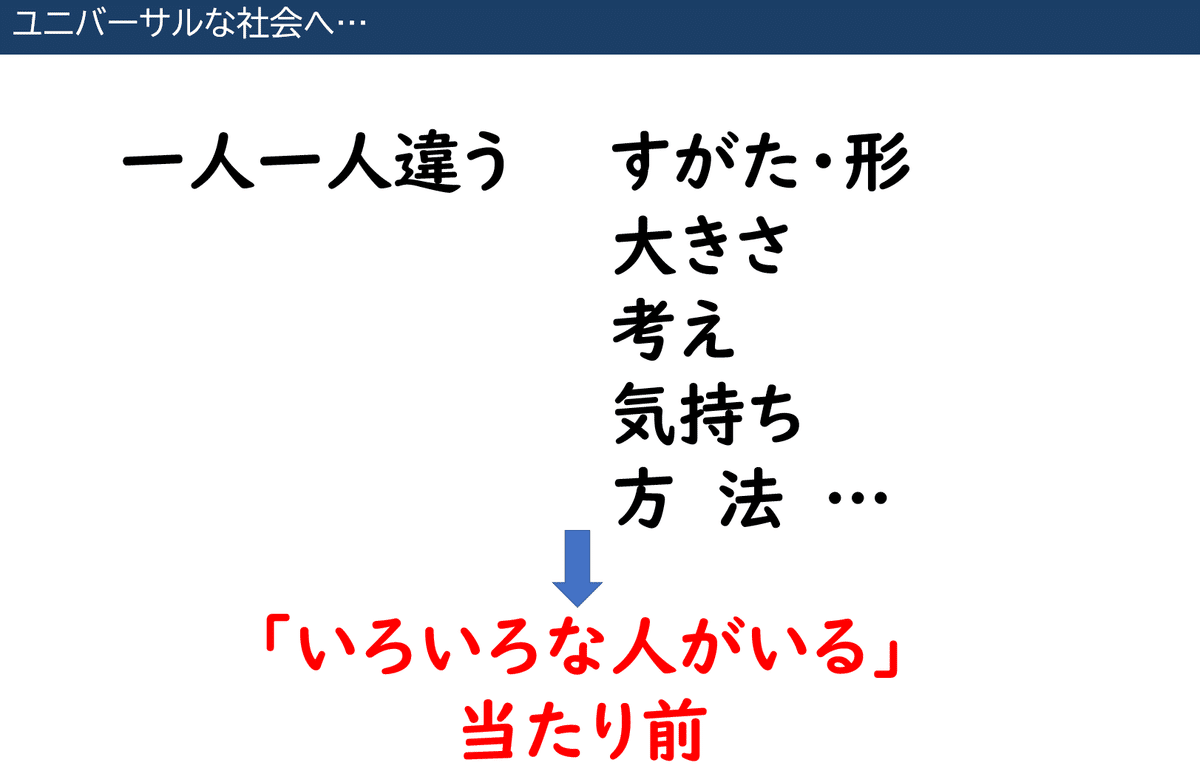

今回私が携わった補助犬は目や耳、身体に障害がある方々の生活を手助けしてくれる存在です。しかし、世の中には、見ただけではわからない生き辛さや障害を抱えながら生活している人も存在しています。

生き辛さというのは、目が見えにくい、耳が聞こえにくい、身体が動きにくいというものだけではないと私は考えています。

感受性が豊かであるがゆえに生き辛さを感じてしまう人、心が繊細であるがゆえに些細なことで傷ついてしまう人、体内の臓器が病気や事故でなかなかうまく機能しない人など、人それぞれ抱えている生き辛さというものは、ここで挙げだしたらキリがなくなってしまうくらいに、1人1人異なります。

そして、一目見て他人から理解されにくい生き辛さというものは、なかなか他人に打ち明けにくいというものがあります。そして、悲しいことに、分かりにくい生き辛さというものにスポットライトが当たる機会はまだまだ少ないと思われます。

ですが、それを少しでも1人1人が打ち明けられる世の中になれば、生き辛さを抱える人たちにも光が差し、誰もが誰かを思いやれる優しさにあふれた社会になるのではないでしょうか。

最後になりましたが、

今回のイベントを通じて、補助犬の知識が深まるだけではなく、改めて、誰もが生きやすい世界はどんなものだろうか、どうしたら生き辛さを抱えていると声を上げられるようになるかなと考えることができました。

私は今回のイベントに参加する前から福祉分野に興味関心を抱いていましたが、更に今回のインターンシップやイベント運営のお手伝いを通じて福祉分野へ将来携わっていきたいなと感じるようになりました。

まだまだ未熟で勉強不足ですが、見える・見えないに関わらず、生き辛さを抱える全ての人たちがより自分らしく生きていける社会に私が少しでも変えていきたいと考えるいい機会になりました。ありがとうございました。

▼プロフィール

あやかさん/Ayakasan

日本補助犬情報センターのインターン生。神奈川大学在学中。

持ち前のコミュ力で、イベントの呼び込みはお任せあれ!

元気に補助犬やユーザーさんのことを皆さんにお伝えしていきます。(事務局作成)

第27回「インターン体験記③・補助犬うんこドリルで広がる理解の輪」

2025年1月9日 掲載

こんにちは!日本補助犬情報センター事務局です。

当会では、2024年9月から、神奈川大学の学生さん2名にインターンに入ってもらっています。

これまで3回にわたって、たまちゃんのレポートをお伝えしてきましたが、今回は、もう一人のインターン生あやかさんに「ほじょ犬ってなぁに@トントゥフェス」で感じたことをレポートしてもらいます。

▼プロフィール

あやかさん/Ayakasan

日本補助犬情報センターのインターン生。神奈川大学在学中。

持ち前のコミュ力で、イベントの呼び込みはお任せあれ!

元気に補助犬やユーザーさんのことを皆さんにお伝えしていきます。(事務局作成)

私は、

10月26日(土)に埼玉県飯能市で開かれた「トントゥフェスティバル」イベント運営のお手伝いをさせていただきました。

少し遠方からの参加で、電車を乗り継ぎ会場まで向かったので当日は最初、眠気に負けそうになり、頭がなかなか働かなかった記憶があります。

しかし、会場には私の大好きな犬があちこちにたくさんいて、一気に眠気が吹き飛んだのを覚えています。

お手伝いさせていただいた

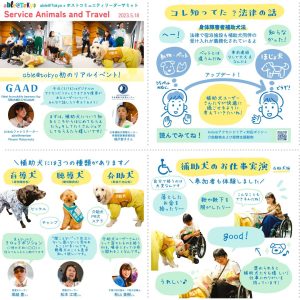

「トントゥフェスティバル」には多くのブースがありました。より多くの人たちに「補助犬とはどういうものなのか」ということを知っていただけるようにという思いを胸に、イベントの運営のお手伝いをさせていただきました。

そもそも皆さん、

補助犬とは何かご存じでしょうか?

日本では、補助犬は盲導犬、介助犬、聴導犬の3種類に分類され、障害があることで日常生活での困りごとがある方々のお手伝いをしてくれる犬たちのことです。

盲導犬は時々街中で見かけたことがありますが、私はまだ介助犬と聴導犬は見かけたことがなかったです。それもそのはず、盲導犬に比べて、介助犬と聴導犬はまだまだ頭数が少ないのです。なので、今回初めて介助犬と聴導犬、ユーザーさんとお会いすることができて、貴重な機会になったと考えています。

私は実家で

シーズーという小型犬を2匹飼っています。なので、犬が大好きで、今回のイベント運営のお手伝いでは本当に素晴らしい時間を過ごすことができました。

補助犬として働いているわんちゃんたちは、どの子もかわいい子たちでした。そして、本当に大人しくて、しかしユーザーさんのことを思いやって仕事中は仕事を、そうではない時は思い切り甘える、といったように、メリハリのある子たちなのだなと思いました。

また、ユーザーさんも一緒にいるだけで安心している表情を浮かべていたので、ユーザーさんにとっては、人生を共に歩むパートナーのようなわんちゃんなのだなあと感じました。

今回のイベントで、

私は主に「補助犬うんこドリル」ブースでイベント運営のお手伝いをさせていただきました。この「補助犬うんこドリル」、実はすごいのです。なんと、厚生労働省と日本補助犬情報センターがタッグを組んで制作したものなのです!

私もはじめて見たときにこの「補助犬うんこドリル」が想像以上に作りこまれているなと驚きました。

実際にイベントのブースでは、小さな子どもだけではなく、大人の方々もこの「補助犬うんこドリル」を楽しそうにやっていました。ブースは大盛況で、多くの方々が補助犬についての知識を深めていってくれているなと感じてやりがいと嬉しさを感じました。

私は今回のインターンを通して、

今まで知らなかった補助犬のことをより多く知ることができました。

しかし、思った以上に補助犬についての正しい知識を持った方々が少ないなとも感じました。

それもそのはず、犬を飼っている私も日本補助犬情報センターでのインターンシップを始めるまでは補助犬の知識はほとんどありませんでした。

犬と普段関わりがあまりない人だったら、補助犬に関する知識を身につける機会も少ないのではないでしょうか。

あやかさんの報告レポート第一弾はここまで。

次回は、イベントで経験したこと、インターン中に聞いた話を通して、補助犬ユーザーさんと補助犬についてより深く考えてくれたことをご紹介します。

第26回「インターン体験記2・点字ワークショップを担当してみて…」

2024年12月27日 掲載

こんにちは!日本補助犬情報センター事務局です。

引き続き、当会でインターンをしてくれているたまちゃんからのレポートをお届けします。

第3弾では、イベント中に点字のワークショップを担当したときに感じたことを書いてくれました。

たまちゃんの体験記1はこちら

たまちゃんの体験記1.5はこちら

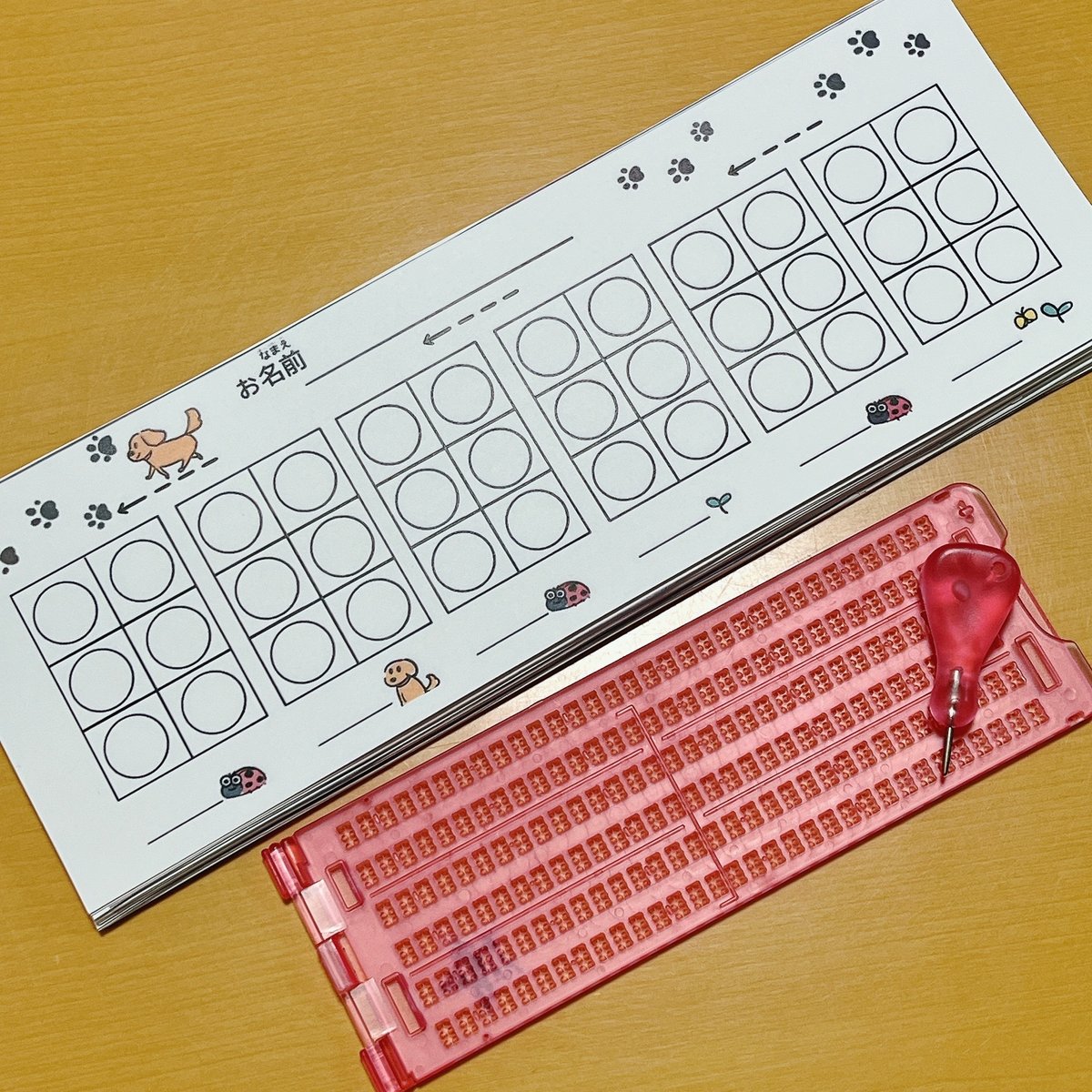

今回は

私が担当した点字で名刺を作成するワークショップについてご報告したいと思います。

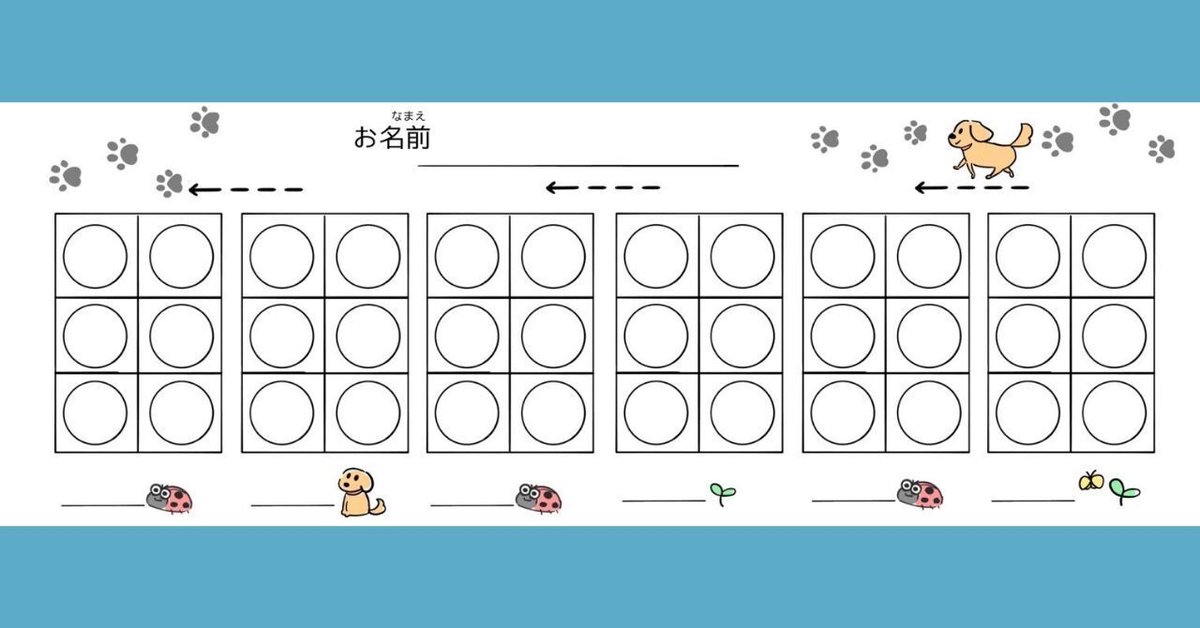

イベントのワークショップに備え、点字をより簡単にわかりやすく打てるようガイド資料を作成しました。

点字を打つ際、迷わないよう打つ場所にあらかじめ色を塗り、その印を見ながら実際に打てるワークシートです。

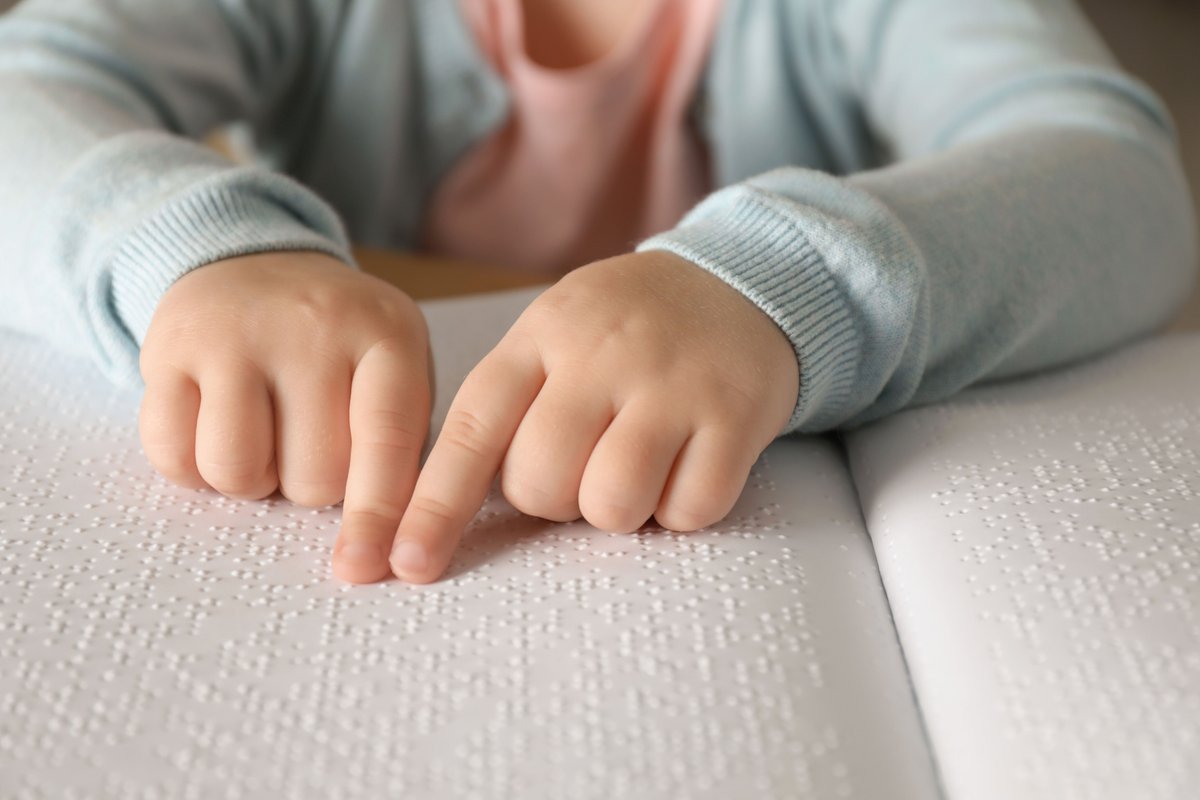

まず、点字は

六つの点の組み合わせで表現され、凹凸を指で触れて読みます。

普段私たちが文字を書くときとは異なり、右から左へ打つことで、裏返したときに左から右にスムーズに読める仕組みです。

私が初めて点字を打った際、この仕組みを理解するのに時間がかかり、打ち間違いも非常に多かったです。

そのため、ガイド資料には矢印を付けて常に右から左の法則を示したり、点字と文字を照らし合わせられるように一文字ずつ文字が書けるよう工夫をしたりしました。

また、小さい子どもたちにも楽しんでもらえるよう、ふりがなをふり、イラストを足しました。

イベント当日、

来場者の方に説明することは予想よりもずっと難しく、点字の仕組みを理解していただけたか、満足していただけたか不安に感じました。

しかし、私の拙い説明にも関わらず皆さんが熱心に取り組んでくださり、楽しんでいただけた様子で、とても嬉しかったです。

楽しんでいただいただけではなく、実際に点字について興味をもち積極的に質問してくださる方や、「とても勉強になりました」と感想をくださる方が多く、非常に達成感を感じました。

中には「学校で習った」「実際に打ったことがある」と話してくれた小学生の子もいて、私が小学生だったころよりも障害への理解が進んでいるのだと思いました。

しかし、

少しずつ理解は広まっているものの、実際に点字を打ち、仕組みに触れることで理解を深める体験は今後さらに必要だと思います。

「日常的に点字を使いこなす視覚障害者の方々は本当にすごい!」という反応がたくさんで、私自身もその驚異的な技術に改めて感嘆しました。

このような反応をいただけたことで、補助犬と生活する方、障害がある方の理解と関心を深めるきっかけを提供できたと実感でき、嬉しく感じました。

【おまけ動画】以前、当会のアドバイザー中山利恵子さん(白杖ユーザー)が点字で「あいうえお」を打った時の様子です。

▼プロフィール

たまちゃん/Tamachan

日本補助犬情報センターのインターン生。神奈川大学在学中。

最初は「補助犬って保護犬のこと…?」と思っていたけれど、日本補助犬情報センターでインターンをするようになってからは、補助犬についてめきめきと知識を習得中。

可愛いイラストを描くことや、誰かを褒めることがとても上手。(日本補助犬情報センター事務局作成)

第25回「インターン体験記1.5・点字について大学の友人と話したこと」

2024年12月23日 掲載

こんにちは!日本補助犬情報センター事務局です。

前回に引き続き、当会でインターンをしてくれているたまちゃんからのレポートをお届けします。

今回は、イベント前の準備期間に感じたことを書いてくれました。

たまちゃんの体験記①はこちらからご覧いただけます。

イベントで

点字のワークショップを担当するにあたって、点字への理解を深めるために、大学の友人と点字の普及や重要性について意見を交わしました。

中には、実際に点字を打ったことがある、もともと興味があったという友人もおり、有意義な意見交換を行うことができました。

はじめに

点字の打ち方を説明すると、ほとんどの友人がとても驚き、その難しさに感心していました。

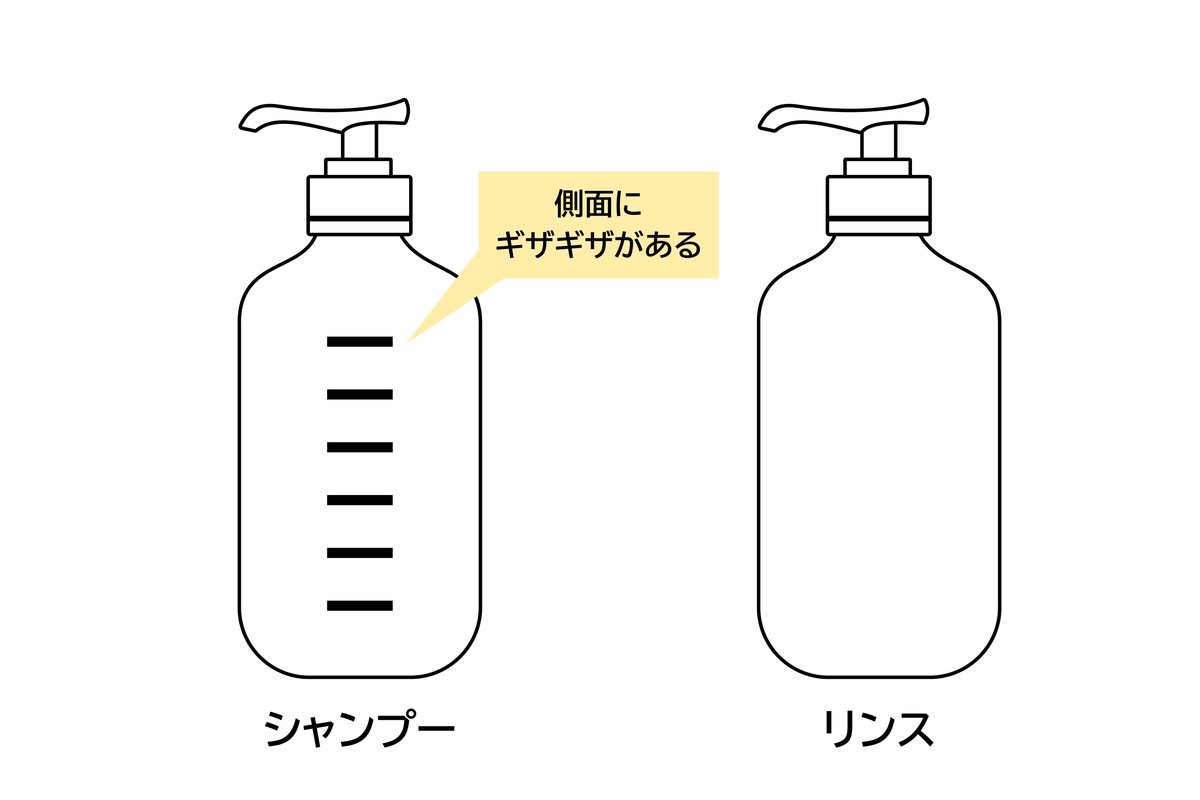

私の話をきっかけに、友人一人が、「日常生活でシャンプーとリンスを間違えないためにギザギザの目印が役に立っている」という自身の経験を話してくれました。

私達も、

目を開けられない状況や暗闇の中では、視界が不明瞭になり見えにくくなることがあります。

お風呂の中だけではなく、災害などで電気を付けられない場合は、点字などの触ってわかるサインが分かると少し安心して過ごせるのではないかという意見もあり、確かにそうだなと納得しました。

また私は、

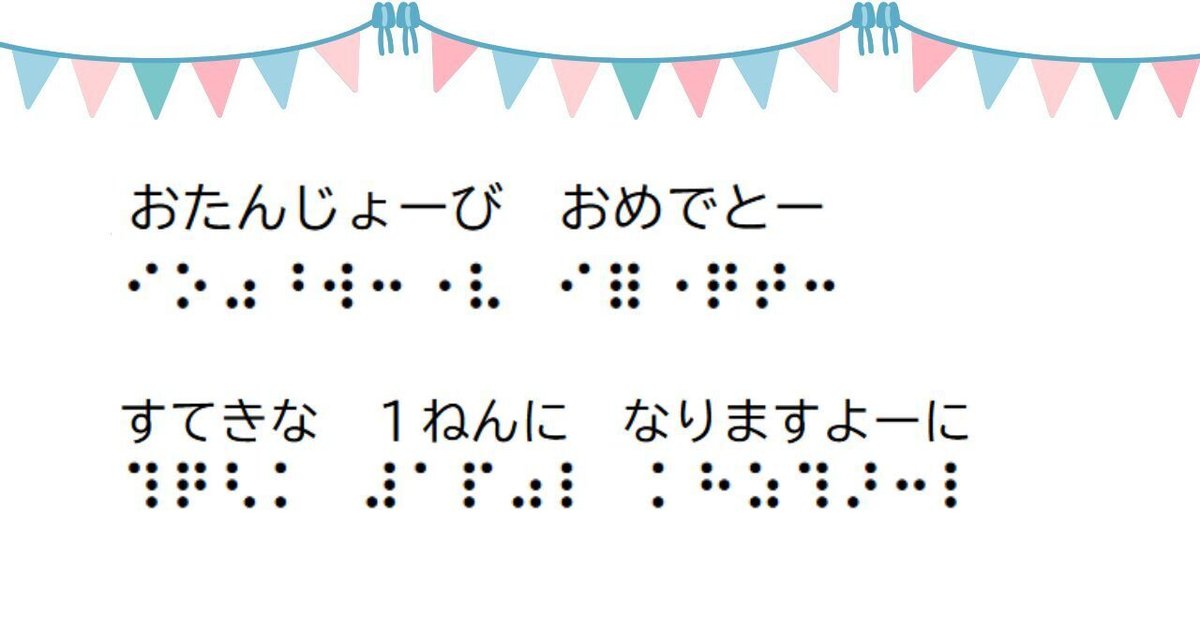

簡易の点字器を用いて、友人へ誕生日のメッセージを点字で作成しました。友人はそのメッセージカードの点字の意味を家で調べ、「秘密の暗号のようで面白かった」と感想をくれました。

▼プロフィール

たまちゃん/Tamachan

日本補助犬情報センターのインターン生。神奈川大学在学中。

最初は「補助犬って保護犬のこと…?」と思っていたけれど、日本補助犬情報センターでインターンをするようになってからは、補助犬についてめきめきと知識を習得中。

可愛いイラストを描くことや、誰かを褒めることがとても上手。(日本補助犬情報センター事務局作成)

イラスト制作:たまちゃん

第24回「インターン体験記・補助犬を補助犬を身近に感じた一日」

2024年12月13日 掲載

皆さん、こんにちは!日本補助犬情報センター事務局です。

当会では、2024年9月から、神奈川大学の学生さん2名にインターンに入ってもらっています。

今回は、大学2年生のたまちゃんに「ほじょ犬ってなぁに@トントゥフェス」で感じたことをレポートしてもらいました。

▼プロフィール

たまちゃん/Tamachan

日本補助犬情報センターのインターン生。神奈川大学在学中。

最初は「補助犬って保護犬のこと…?」と思っていたけれど、日本補助犬情報センターでインターンをするようになってからは、補助犬についてめきめきと知識を習得中。

可愛いイラストを描くことや、誰かを褒めることがとても上手。 (日本補助犬情報センター事務局作成)

イラスト制作:たまちゃん

2024年10月26日(土)、

埼玉県飯能市で開催されたトントゥフェスティバルのお手伝いをさせていただきました。

このイベントは、補助犬の仕事内容や福祉についての理解を深めることを目的とし、お越しいただいた方々に補助犬の役割や福祉について学んでいただく機会を提供するものでした。

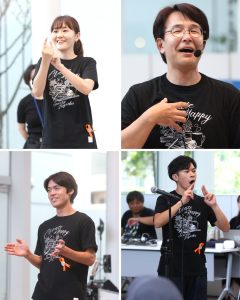

補助犬ユーザーのトークステージが行われたり、ワークショップを通してお越しくださった方に実際に点字や手話、「補助犬うんこドリル」を体験していただいたり、とても興味深い一日でした。

トークショーでは

補助犬がどのように視覚や聴覚、身体に障害のある方々を支えているのかを説明するデモンストレーションが行われました。

具体的に、ステージの上で盲導犬が指定された場所へ人を案内したり、介助犬が座っている人へ物を渡したりしていました。

たくさんの補助犬とユーザーさんが参加されていましたが、どの補助犬も賢く良い子で、お互いに信頼して生活し、強い絆で結ばれているのがよくわかりました。

そんなユーザーさんの生活にはなくてはならない存在の補助犬が、未だに入れないお店、利用できない施設があるのは、早急に改善しなくてはならない課題だと思います。

ワークショップコーナーで体験してもらった「補助犬うんこドリル」で最も間違いが多かったクイズも「補助犬は補助犬マークがあるところしか入れないか」という問題だった印象があります。

しかし、

補助犬のことをあまり知らない人、犬が怖いと感じる人もいると思います。私もこれまで、補助犬やユーザーさんとお会いした経験がなかったので、今回初めて近くでお話させていただくときはとても緊張しました。

ユーザーさんに許可をいただいて、特別に補助犬に触れさせていただくと 、普通のわんちゃんのように尻尾を振って喜んでくれる子や、足を触られて少し困った表情を見せてくれる子がいて、補助犬達がとても身近に感じられました。

このようなイベントを通してより多くの人に補助犬の存在と役割を知っていただく機会が今後も必要だと思います。

また、トークショーの後半では

「私達はいつでも障害 がある方を助ける準備ができているけれど、障害がある方は声を出せないでいることもある」という内容の話がありました。

私も、普段街で白杖を持つ方や車椅子で苦労している方を見かけても声をかけるべきか迷い、何もできずにいることがあります。私が声をかけたら迷惑ではないか、その方に対して失礼ではないかという気持ちがあるためです。しかし、今回のトークショーで実際に話を聞いて、勇気を出して声をかけてみようと思いました。今、助けが必要でなければ、それでいいので、何かアクションを起こしてみることが大切だと思います。

補助犬は

障害がある方の大切なパートナーであり、ユーザーさんや周りの人の安全を確保する重要な役割を担っていますが、その能力には限界があることを理解しなくてはいけません。そして、より多くの人が興味関心を持ちサポートすることで、人々がより暮らしやすく自立した社会になると考えます。

次回は、

私が担当した点字名刺づくりのワークショップについて、ご報告したいと思います。

(日本補助犬情報センターインターン:たまちゃん)

たまちゃんからのレポートはいかがでしたか?

ぜひ、皆さんもたまちゃんと一緒に何かアクションを起こしてみませんか?

第23回「April Dream2024~1万人の子どもたちに補助犬のことを伝えたい!~」

2024年4月1日 掲載

April Dream2024~1万人の子どもたちに補助犬のことを伝えたい!~

2024年度の当会の夢は…

「1万人の子どもたちに補助犬のことを伝えたい!」

サムネイルの画像は笑顔の補助犬ユーザーさんと補助犬たち。皆さんがこんなふうにずーっとステキな笑顔でいられるよう、ぜひ私たちの夢の実現に皆さんのお力を貸してください!

プレスリリースはこちらからご覧いただけます。

【リリース概要】

2002年に身体障害者補助犬法が成立して20年以上が経ちました。補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を同伴しての飲食店、公共交通機関、医療機関等の利用は法律によって認められているにもかかわらず、多くの補助犬ユーザーが同伴受け入れ拒否を経験しています。

補助犬ユーザーが自由に安心して社会参加するためには、社会への補助犬法の周知施策は更に充実させていかなければなりません。その中で、私たちは特に学校教育において子どもたちが補助犬の役割や法律、障害がある人のことについて学ぶ機会を持つことはとても大切だと考えています。

2024年度は更に多くの子どもたちに、補助犬のことを正しく理解してもらいたい!日本補助犬情報センターは、全国1万人の子どもたちに出前授業や資料を届けることを実現します。

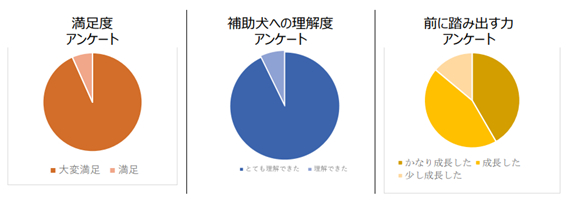

第22回「ほじょ犬フレンドリー祭りin YOKOHAMA 開催報告」

2023年10月17日 掲載

2023年9月3日(日)、横浜市役所アトリウムにて【2023ほじょ犬フレンドリー祭りin YOKOHAMA】を開催しました。

当日の様子をレポートします。

補助犬デモンストレーション&ユーザートーク

障害理解ワークショップ

スペシャル音楽ライブ♪

第21回「子ども霞が関見学Day」(東京都千代田区)

2023年10月10日 掲載

補助犬のお仕事紹介&ユーザーさんへインタビュー!

↑盲導犬ユーザーさん「カラオケ(歌詞はパソコンに取り込んで覚えます!)」

↑介助犬ユーザーさん「空手(教室で子どもたちと一緒に練習しています!)」

↑聴導犬ユーザーさん「動画鑑賞(最近は日本の映画なども字幕付きで見られるようになっています!)」

介助犬ユーザー&トレーナー体験

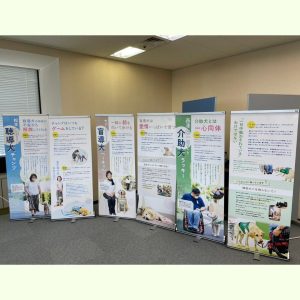

いっしょに生きる~身体障害者補助犬法成立から20年~出張展示

第20回「東京学芸大学附属国際中等教育学校でワークショップ」

2023年10月3日 掲載

【松本さんと聴導犬チャンプのブース】

【セアまりさんと盲導犬べぇべのブース】

【視覚障害サポート体験ブース】

第19回「補助犬ユーザーと補助犬を消防ヘリで救助する?!」

2023年9月28日 掲載

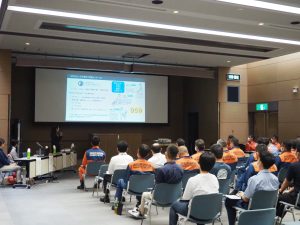

① 第一回目の座学研修は、航空隊に限らず、消防局の方に広くご参加いただきました。

③ 車いす使用者の避難行動時、車いすを持ち上げることもあります。今回は会場の椅子を車いすに見立てて、4名の職員さんに持ち上げてもらいました。ちなみに椅子に座る役は、当日会場でいちばん役職が高い方にお願いをしました。「絶対に落とすなよ~!」の声に、会場は盛り上がりつつも、漂う緊張感…!それでもさすが!4名が「せーの!」と息をそろえて、慎重に持ち上げ、降ろしを行ってくださいました。

第18回「Airbnbでのホストコミュニティイベント」

2023年6月28日 掲載

【Airbnbさんのホストコミュニティイベントにて講演しました!】

会場まではAirbnb のスタッフさんに誘導をしていただきました。クロックポジションで方向を伝えたり、上り段差、下り段差を伝えたり…

「頭がいっぱいいっぱいです~」とおっしゃりながらも、とても上手にご案内してくださいました!

都内在住の盲導犬ユーザーさんは旅好き!旅先で嬉しかったこと、少し困った経験などをお話してくれました。

介助犬のデモンストレーションをお願いした千葉介助犬協会さん。PR犬ちゃんも張り切ってお仕事デモンストレーションを披露

松本と聴導犬チャンプも大活躍!チャンプのタイ

マーを知らせるデモンストレーションには会場中が拍手喝采でした

会場には「Airbnb」の立体ロゴマークがあったので、盲導犬ユーザーさんに実際に触っていただきました。

ユーザーさんが「なるほど!こういう形ね~、これってひっくりかえしたら、ハートじゃないですか?」とおっしゃると、

Airbnbのスタッフさんが「正解!!さすがですね!」と答えてくださいました。

日本補助犬情報センターでは、実際に補助犬と生活をされているユーザーさんをお連れして、企業でのダイバーシティや障害理解研修、受け入れ方等のセミナーをオーダーメイドで実施しています。

ご関心のある方は、ぜひ当会のウェブサイト「お問合せ」よりご連絡ください!

****

【2023.09.15追記】

Airbnbさんが講演の内容をまとめた、グラレコを作ってくださいました。

ご許可をいただいたので、こちらでもご紹介します。また、今回テキストデータも作成いただきました。(テキストデータはこちら)

とってもよくまとまっていて、わかりやすい内容なので、ぜひ皆さんもご一読ください✨✨

【協力】(順不同、敬称略)

都内在住盲導犬ユーザー、松本江理&聴導犬チャンプ(当会理事)、千葉介助犬協会

第17回「April Dream~日本中を補助犬ウェルカムステッカーでいっぱいにしたい!~」

2023年6月15日 掲載

【AprilDreamを発信!日本中を補助犬ウェルカムステッカーでいっぱいにしたい!】

April Dream~日本中を補助犬ウェルカムステッカーでいっぱいにしたい!~

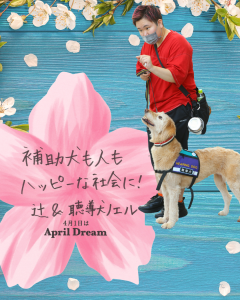

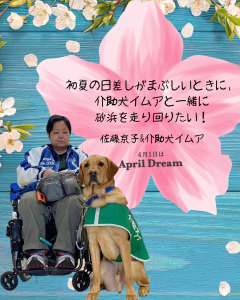

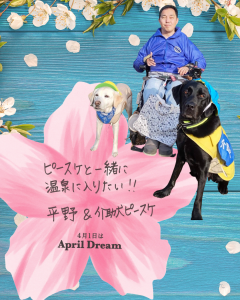

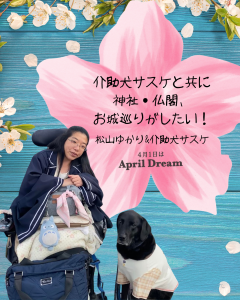

補助犬ユーザーたちのApril Dream

13名の補助犬ユーザーさんからApril Dreamをお寄せいただきました!

第16回「情報アクセシビリティの充実に向けて」

2022年10月28日 掲載

現在放送中のドラマ、Silent(サイレント)で活躍している「UDトーク」が話題になっていますが、当会でも様々な形で「情報アクセシビリティ」の充実に向けて取り組んでいます。

今回は、当会が大切にしている「情報保障」について、当会理事の松本よりご紹介したいと思います。

情報アクセシビリティの充実に向けて

理事:松本江理

私たち日本補助犬情報センターは、補助犬の育成を行なっている団体ではありません。また障害当事者の団体でもありません。補助犬と暮らす(あるいは補助犬を希望する)障害当事者と、補助犬を育成する人々(団体)、そして、それらを取り巻く社会の人々・企業・団体・地域をつなぐ第三者機関として、補助犬と関わる人々を含めたすべての人が暮らしやすい社会を目指した活動をしています。

そんな「すべての人々」の中に、私たちが当たり前のように得ている情報を得ることができない、あるいは得にくい人々がいます。

その代表的なものといえるのが、視覚に障害がある方にとって視覚情報、聴覚に障害がある方にとっての聴覚情報です。

補助犬に関わる活動であれば、必然的に視覚障害、聴覚障害の方達と関わることになります。すべての方にできる限り、等しく情報を提供したい、しなければならない!ということから、当会の「情報アクセシビリティ」への挑戦が始まりました。

*********

「障害者のアクセシビリティ」というと、段差の代わりにスロープを、階段の代わりにエレベーターを、というような移動上の困難解消、つまり、「行きたい場所」へのアクセスを指すことが多いと思います。けれども目的地にたどり着くためには物理的な移動だけでなく、「情報」が必要になります。当会では、「情報」を提供するにあたり、この情報アクセシビリティを考慮した活動になるよう心がけています。

まず、視覚に障害がある方への情報提供に関しては、読み上げソフトなどで読めるようなテキストファイルでの提供などに取り組んでいます。もちろん、必要に応じ、外注で点字資料を用意することもあります。まだまだ機材や予算の関係で十分に対応できない点もありますが、当事者の皆さんの声を聞きながら、できる限り取り組んでいます。

また、聴覚に障害がある方へは、これまでもイベント等には手話通訳を配置してきましたが、中途失聴や難聴など手話を母語とされない方も多くいる現実もあるため、文字情報(字幕)の提供も行うこととし、数年前から、「コミュニケーション支援・会話の見える化アプリ」【UDトーク(ユーディートーク)】 を導入しています。

UDトークは音声を認識し、リアルタイムで文字化するアプリで、聴覚障害当事者の方がコミュニケーションツールの一つとして活用しているアプリですが、当会では、「話し手が伝えたい内容・情報を、聴覚に障害がある方に伝えるため」のツールとして、捉えています。このアプリを導入したことで、対面・オンラインの講演やイベントでリアルタイムに字幕を表示させることができ、より多くの方の参加への後押しとなっています。実際に、「字幕のおかげで、話の内容がきちんと伝わり、理解ができた」などの声をいただいています。

さらに、UDトークでは、リアルタイムでの字幕化だけではなく、ログ(記録)として残すこともできます。そこから映像等の字幕データも作ることができるため、動画への字幕付けも簡単にできてしまうんです!

こちらの動画もUDトークを使って字幕データを作成しています。

もちろん、コミュニケーションツールとしてもフル活用しています。事務局スタッフは手話の習得が挨拶程度の初心者レベルですが、理事の松本だけでなく、聴導犬ユーザーの方たちと、筆談ならぬスマホ談に花が咲くのも、このようなツールのおかげと言えます。

また、UDトークはリアルタイムに翻訳もできるため、聴覚障害者のみならず、同じように情報を得づらい外国人の方々への対応にも活かしていくことも考えています。

私たちは補助犬ユーザーを通して、このような「情報アクセシビリティ」を考えるようになりました。そして、企業研修などの場において、実際にUDトークを運用することにより、「情報アクセシビリティ」の大切さをお伝えしています。

私たちが発信する情報は、それを受け取ってくださる方がいて、初めて意味のあるものになります。限られた予算と人手の中で、すべて完璧に対応することは難しく、もどかしさを感じる時もありますが、さまざまなツールも活用しながら、これからも一人でも多くの方に正しく役に立つ情報を伝えていきたいと思っています。

*******

誰でも簡単に使えるUDトーク、ぜひこれを機会に皆さんもチャレンジしてみては?UDトークの公式ウェブサイトもぜひご覧ください。

また、当会では【補助犬や福祉関連の内容】に限り、イベントや会議でのUDトーク運用のサポートや運用を行っています。(日時や内容によっては対応できかねる場合もございます)

運用に関してご興味のある方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。

第15回「バリアフリー観劇」

2022年10月17日 掲載

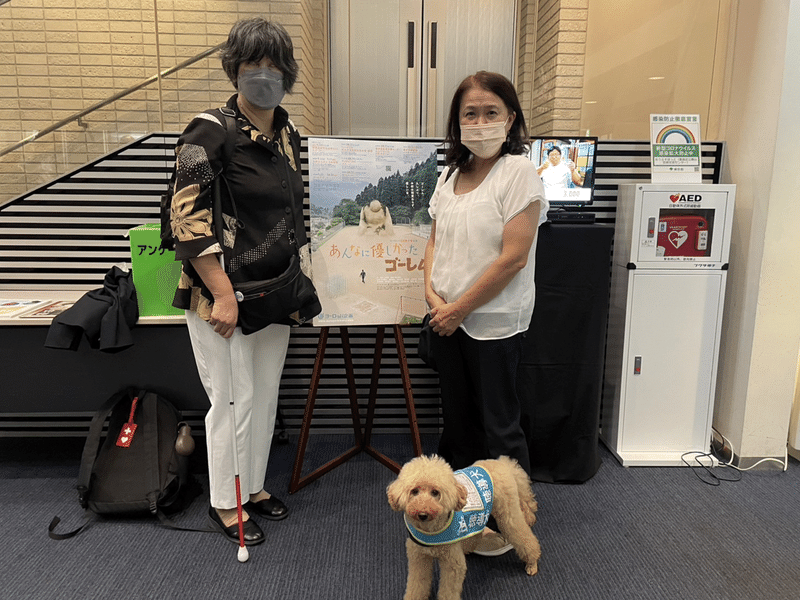

今回のUDアドバイザー通信では、当会理事松本&聴導犬チャンプ、アドバイザー中山さん(白杖ユーザー)、事務局スタッフの馳川で、訪問したバリアフリー観劇会の様子についてお伝えします。

バリアフリー観劇に行ってきました!

理事:松本江理&聴導犬チャンプ

目が見えなくても耳が聞こえなくても、テレビを観たいし、映画館で映画も観たいし、舞台演劇も楽しみたい。

そんな当たり前のことも少し前まではほとんど叶うことがありませんでした。

でも、少しずつ変わってきています。

字幕がついたり、音声ガイドがついたりする作品が増え、私たちの楽しみの枠が広がりつつあります。

そんなサービスの提供をしているサービスの一つがUDCast。

私が劇場で邦画を観るためには、このサービスが不可欠です。

「UDCast は、アート・カルチャー体験の可能性を広げるバリアフリー協働のプラットフォームでありシンボルです。」

(UDCastサイトより)

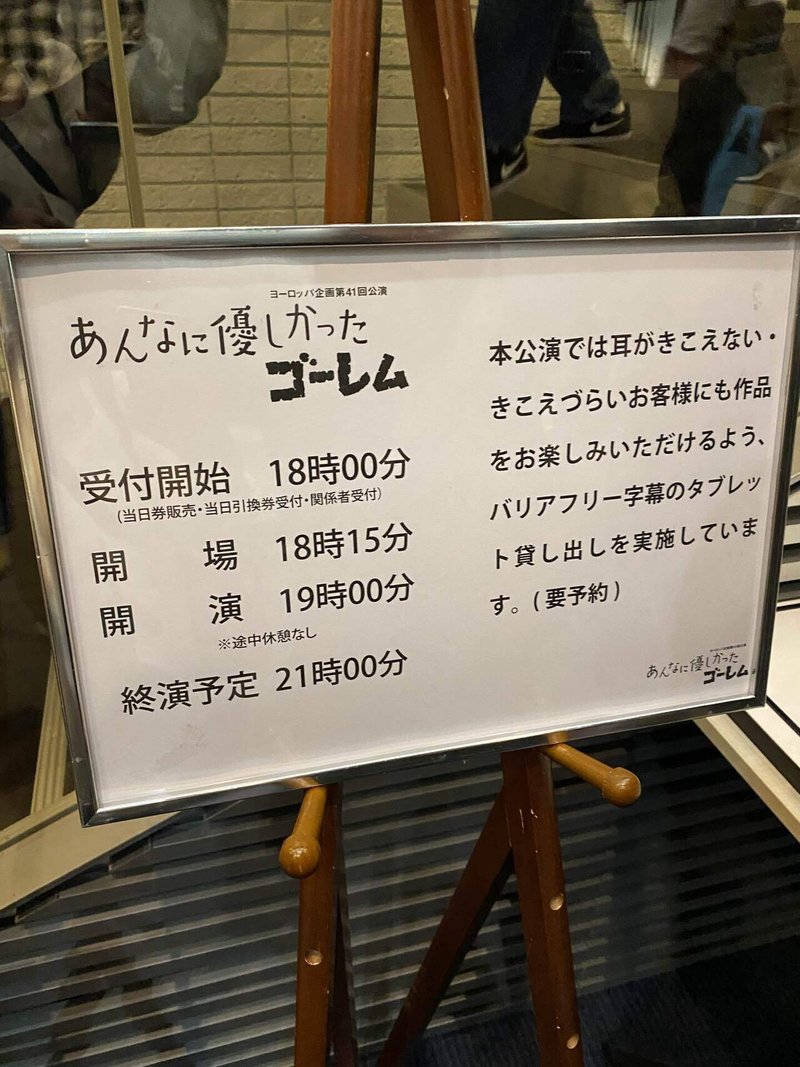

そのUDCastのメルマガで、劇団・ヨーロッパ企画の舞台「あんなに優しかったゴーレム」がタブレットでの字幕に加えて、音声ガイドに対応するということを知った私。

メルマガでの情報によれば

①視覚障害者向け音声ガイドの提供(上演回限定)

②上演前に舞台装置の説明会実施

③キャスト総出演による登場人物の事前説明の映像提供

④駅からの送迎(希望制)

⑤介助者半額

視覚障害の方が舞台を観に行くにあたって、「あったらいいな」と思えるものが並んでまして、なんだか感動。

しかも申し込みのための連絡事項の中に「補助犬の有無」があるじゃないですか!!

これは行かないわけにいかない!

さっそく、情報センターのバリアフリーアドバイザーの中山さんと、センタースタッフ馳川も誘って観に行くことに!

この3人組でこれまでも、あれやこれや「バリアフリー企画」「ユニバーサルデザイン企画」に駆けつけ、レポートと称して楽しんできました。

◆バリアフリー能楽観劇|ぶーみおちゃんぷ @boomio1919 #note

https://note.com/boomiochamp/n/n46966eca15c

最強の(笑)3人組で、小雨降る中、いざ東池袋「あうるすぽっと」へ!!

送迎はお願いしてなかったのですが、駅直結の建物に入ると、スタッフが看板などを持って何人も立っています。

チャンプと入っていった私に、身振りでエレベーターを指し示してくれます。

取り置きのチケットを受け取るカウンターでは、筆談ボードを出してきてくれました。私がUDトークのスマホを差し出すとそこに話しかけてくれ、スムーズなやりとり。

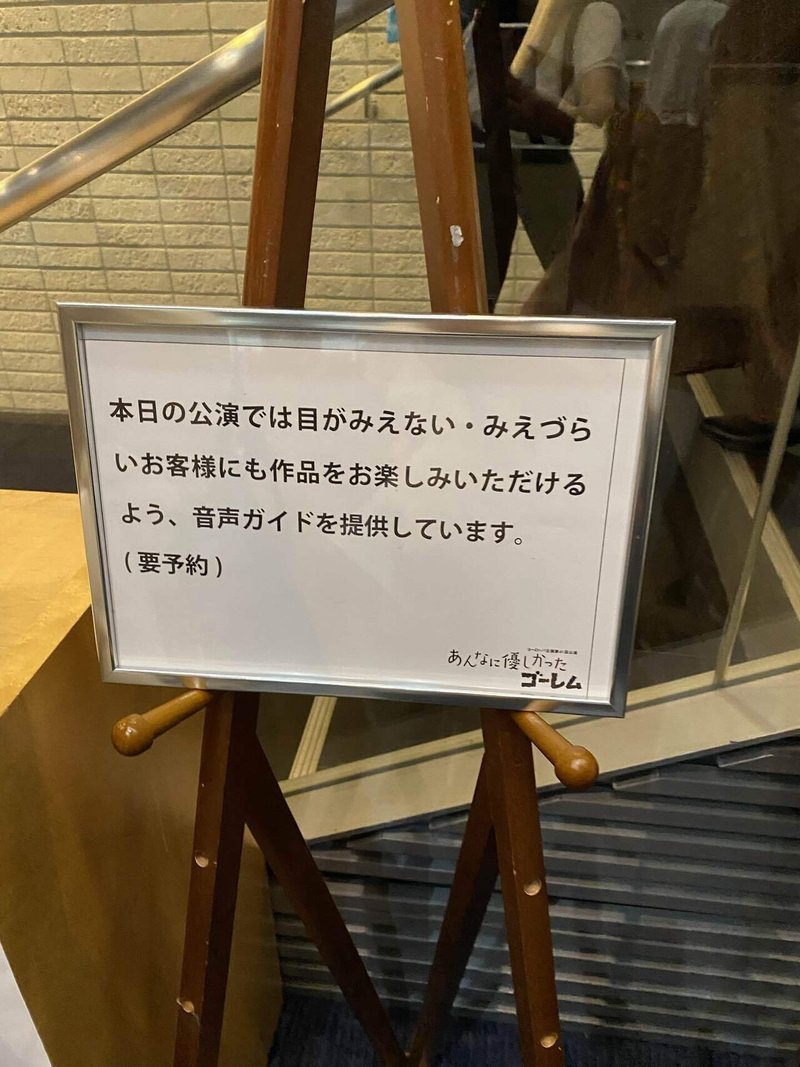

(下)上演案内と並んで字幕タブレットの案内。

こうやって、字幕やガイドを提供してますって表示してくれることで、他のお客さんもそういうサービスがあること、必要とする人がいることを知るきっかけにもなるし、会場内でも「あれ、なに??」みたいにならないで済むから、ありがたいなぁと思います。

こうやって、字幕やガイドを提供してますって表示してくれることで、他のお客さんもそういうサービスがあること、必要とする人がいることを知るきっかけにもなるし、会場内でも「あれ、なに??」みたいにならないで済むから、ありがたいなぁと思います。

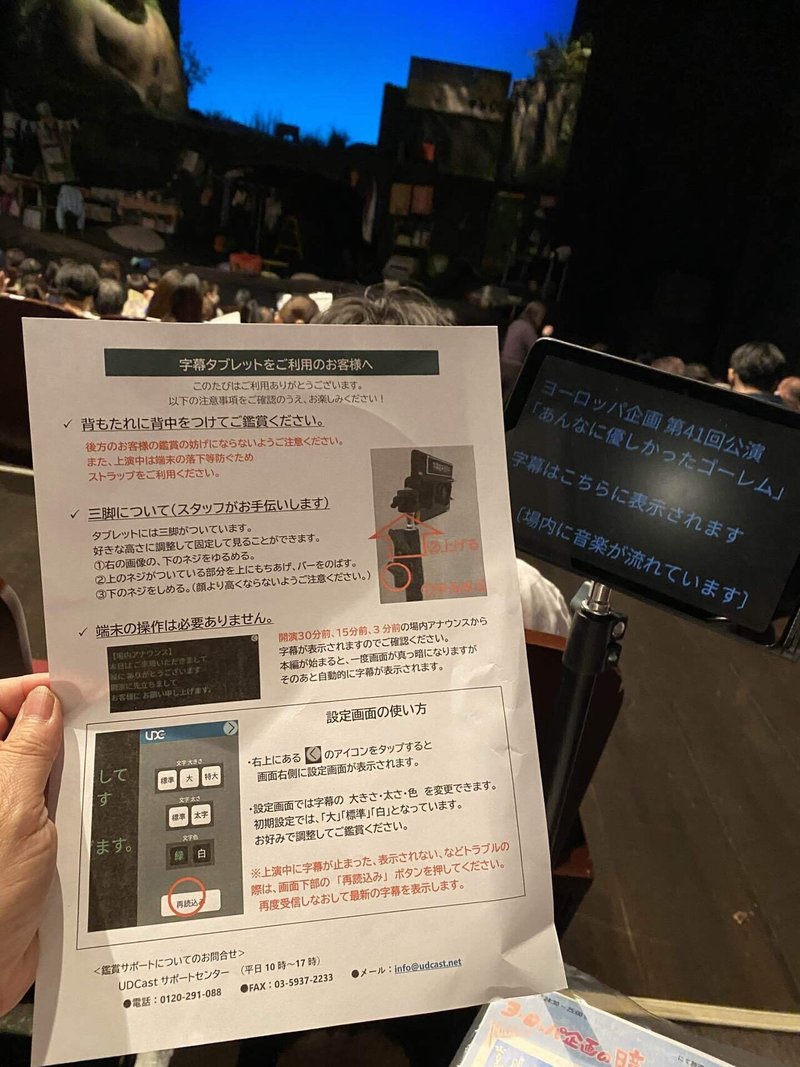

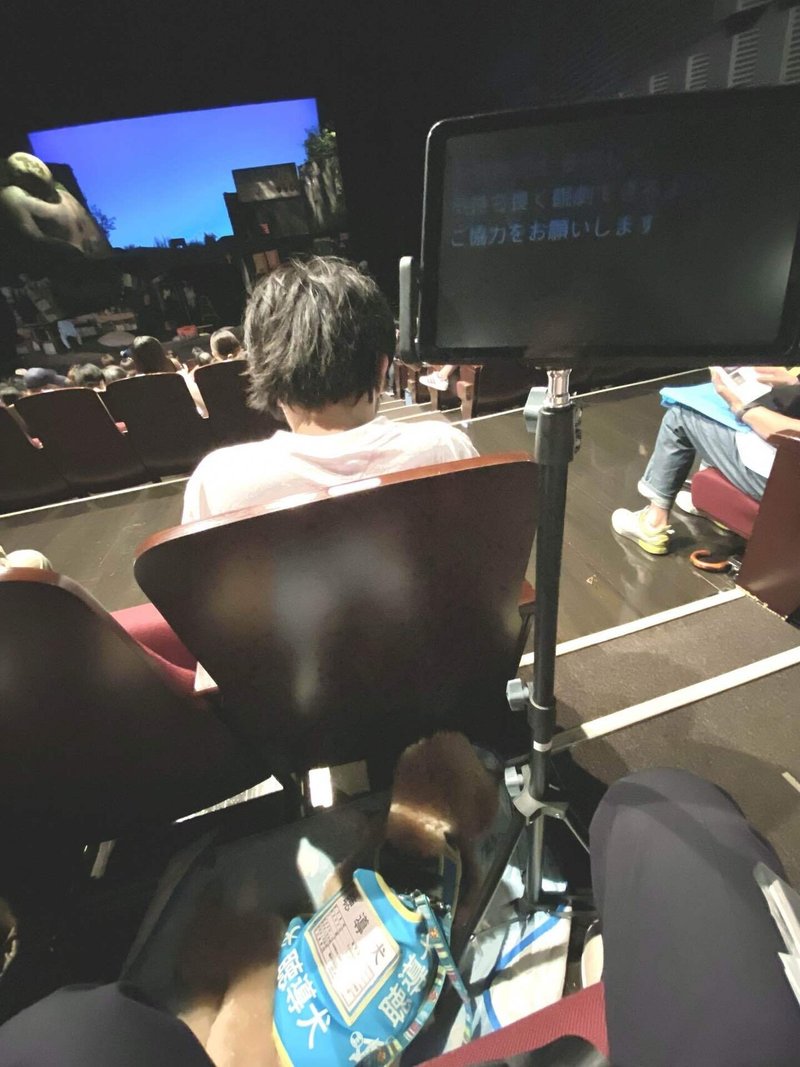

座席に着くと、中山さんには音声ガイド用のラジオが、私にはタブレットが届けられました。

タブレット、能楽祭の時は飛行機のシートのように前席の背面に埋め込まれてましたが、今回は三脚に固定されて足元に立てる方法。

タブレットは、上演中、周りの方の迷惑にならないように明るさ等が設定されていて、また、舞台を観つつ字幕を見るのに不自由のない位置と高さに自分で調整できるようになってました。

中山さんは普段使ってる機材と同じとのことで、安心してました。慣れないもの初めてのものが使いづらいのは、誰でも同じ。慣れていれば、まさに「手探り」でも使いこなせますからね。

チャンプも足元で丸まって準備OK(寝る準備、、ですが)

実は、申し込んだ後、座席のことで劇団スタッフとのやりとりがありました。

スタッフからは前が通路の足元の広い席を提案していただいていました。

そうですよね、補助犬といえばラブラドールなど大きな犬を想像しますから。

ですが、チャンプはご存知じのとおりトイプードル。

なので、広いスペースはいらないし、人が前を通る通路沿いより中の方が落ち着いて眠れるってことで、2列めにしていただきました。

(後で気づいたのですが、最初に提案された席には、盲導犬ユーザーさんが座ってました。)

上演前のアナウンスもきちんと字幕で出ました。「物販」のことを繰り返し言って、笑いを呼んでましたが、私も一緒に笑えた!やはり嬉しい!

本編もコメディ。

ポンポン飛び出すやりとりの言葉がタブレットに映し出され、俳優さんの声が聞こえてくる気になれます。場面変換の時の音楽も「静かなピアノの音楽」とか、なんとなくイメージできる説明が流れます。(耳にけっこう響いてきたので、「静か」の基準は定かでないですが)

セリフなしで目配せや動きで表現する場面は、音声ガイドで中山さんに伝わってるようです。

事前に舞台の状況や人物の姿形衣装の説明を受けてるから、きっと彼女の頭の中でそれらが1つのシーンになっているのでしょう。

ただ、コメディならではの、ポンポンとしたスピーディなセリフの応酬は、誰が誰に向けて話しているのかを音声ガイドで把握してついていくのはかなりしんどかった、とは言ってました。

しんみりした、メロドラマならまた違うのでしょう。そのあたりはまだまだ改善や工夫の余地がありそうですね。

ともあれ、聞こえる人だけが笑うんじゃなくて、聞こえない人も笑える。

見える人だけが笑うんじゃなくて、見えない人も笑える。

笑う場面でみんな一緒に笑えるのが嬉しい。

たったそれだけのことが、嬉しい。

劇団四季の舞台を字幕メガネで見たことはありました。

でも、四季の演目全てが対応しているわけでなく、限られたものだけ。

他の舞台ではほとんどバリアフリー対応がされてないのが現実。

でも、やればできるんですよ、こうやって。

UDCastは、これまでのような映画への対応をUDCastMovie、そして今回のような舞台などはUDCastLIVEとして提供していくとのこと。

そしてLIVEは演劇だけでなく、スポーツや演芸にも広がっていく可能性を持ってます。

スポーツ観戦の場内アナウンスも楽しめるようになるかもしれない。

いつか、吉本のステージで、売れる前の芸人の中にダイヤの原石を見つけられるかもしれない!なんだか楽しみ!

ちなみに今回の会場「あうるすぽっと」(豊島区立舞台芸術交流センター)

(「あうる」はowl。フクロウのこと。池袋→いけ「ふくろう」なのです)

「多様な人々が行き交うまちの「みんなの劇場」として、人と人、人と体験をつなぐ!」のコンセプトに反しない工夫がいくつも。

エレベータの案内は墨字(ひらがな)の上に透明アクリル板で点字が。

ひらがなであることで日本語が苦手な人にも読めるし、透明な板が重なってることで、スペースも取らない。

なるほど、な工夫。

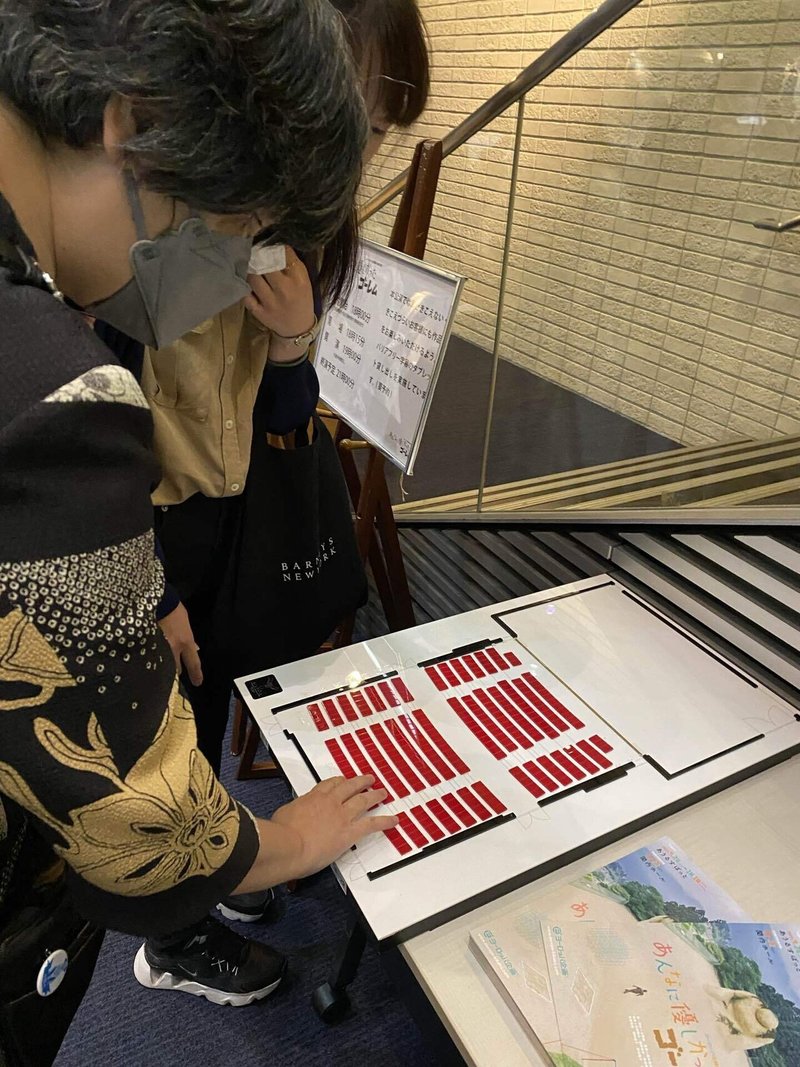

また、シアター内の座席や舞台のレイアウトの触図もありました。

(劇の主人公?ゴーレムのレプリカを触ることができなかったのは残念。どんな形なのか、土の感触とか、中山さんに手で見せてあげたかったな。)

全てが100点満点ではないけど、でもこんなふうに、見えない人、聞こえない人にも楽しんでもらいたい!と、取り組んでくれることはやっぱり嬉しい。行ってよかった!(劇も面白かったし〜)

障害者へのサポート、支援っていうと、日常生活必要最低限のことだけなことが多い。

生きていくために必要なことへのサポートや支援はもちろんろん不可欠。

でも、娯楽だって大事な要素だと思うのです。

障害があろうと、なかろうと、補助犬を連れていようと、映画を観たい、舞台を観たい、お笑いを楽しみたい、スポーツ観戦したい、そんな思いはおなじ。

ちょっとした工夫や配慮や設備、、それによってお客さんの層が広がるなら興行的にも良いことなんじゃないかな?と思います。

だって、字幕や音声ガイドがなかったら、私たちはヨーロッパ企画さんのこと知らないままだったし、ゴーレムの舞台を観にいくこともなかったから。ちゃんと楽しめるから、割引がなくったっていい。

その分のコストをかけて、より多くの人が楽しめるようにしてくれる方が嬉しい。そんな社会になる方が嬉しい。

これからも情報センターのバリアフリーリサーチャー3人組はあっちこっち行って、試し、楽しみ、次に繋がる活動にしていきたいなぁ、と思っています。

チャンプも一緒に、ね!

第14回「ほじょ犬レポート」(インターン生チャレンジ!)

2022年8月9日 掲載

日本補助犬情報センターでは、ヤマザキ動物看護大学より、補助犬の普及啓発に関心のあるインターン生を受け入れています。

7月の高校生向けの講演会に来てもらいました。実際に聴導犬ユーザーさんのお話を聞いて、どんなことを感じたのか記事にまとめてもらいました!

大学生インターンがチャレンジ!!「ほじょ犬レポート」

7月11日(月)、東京都人権プラザにて高校生へ向けての補助犬セミナーを見学させて頂きました。当日は、高校生30人程が参加していました。

最初に、人権プラザの館内の展示物見学と、車椅子体験をしていました。車椅子を体験し、普段私たちが何気なく生活している中でのバリアに少しでも気づくことが出来たのではないかと思います。車椅子に乗っているとドアの開閉もとても困難そうにしている高校生が多く見られました。

そしていよいよ補助犬セミナーが始まりました。日本補助犬情報センターの橋爪智子さんから、補助犬とはどのような犬なのか、また補助犬の現状についての講演を聞きました。そして、ゲストスピーカーの聴導犬ユーザーの松本さんとパートナーであるトイプードルのチャンプくんが登場しました。高校生たちは可愛らしいチャンプくんを見て少しザワついた様子でした。

一見、普通のペットに見えるチャンプくん。松本さんが「チャンプくんが聴導犬には見えない人?」と聞くと多くの高校生が手を挙げていました。

松本さんのお話が始まり、テレビや音楽など私たちが普段意識している音には準備や工夫ができるが意識していない、また意識していても無視している音をチャンプくんが教えてくれると教えて頂きました。

そこで、聴導犬の役割であるパートナーに音を報せるデモンストレーションが始まりました。タイマーの音と、インターフォンの音をチャンプくんは楽しそうに報せてくれます。チャンプくんはゲーム感覚で音を報せてくれているので、とても楽しそうで可愛らしかったです。

また、実際にチャンプくんのお仕事ぶりを見て高校生達は驚いているように見えました。

聴覚障害は、見た目では分からない障害です。もしかしたら今、同じ空間にいるかもしれません。見ただけでは気づくことは出来ませんが、聴導犬がいる事で私達は気づく事ができます。緊急時に、今何が起きているか伝えることが出来ると今回お話を聞いて思いました。そしてこの事を沢山の人に知っていただき、緊急時にはメモを活用するなどして今何が起きているか伝えてほしいと思います。

20年前に身体障害者補助犬法が施行されましたが、まだ同伴拒否が起きているのが現状です。なぜ同伴拒否が無くならないのか?それは法律を知らない人が多いからです。1人でも多くの方に補助犬法について知っていただきたいと改めて思いました。

(インターン生:ヤマザキ動物看護大学 3年 後町)

第13回 「補助犬との暮らし ~君のパートナー補助犬だワン~(明治大学M-Navi学生向けセミナー)」

2022年1月14日 掲載

2021年10月24日(日)、明治大学のM-Navi学生委員会(*)の皆さんよりご依頼をいただき、3種の補助犬ユーザーさんたちとご一緒にオンラインでセミナーを実施しました。

当日のセミナーの様子を参加した学生の皆さんがまとめてくださいましたので、ご紹介いたします。

補助犬との暮らし~君のパートナー補助犬だワン~

明治大学M-Navi学生委員会

第一部 クロストーク~補助犬についての啓発活動~

補助犬を取り巻く問題について日本補助犬情報センター・専務理事兼事務局長・橋爪智子さまをお招きし、補助犬について・補助犬とユーザー様を取り巻く社会問題をユーザー様とのクロストークをしていただきました。

補助犬は盲導犬・聴導犬・介助犬の3種類あります。補助犬たちはそれぞれのユーザー様と一緒に暮らしながら、その生活お手伝いをしています。補助犬と暮らすようになったからこそ、前向きになれた、笑顔が増えた、というユーザー様のお話から、ユーザー様と補助犬の間にはお手伝いをする以上の信頼関係があることをしりました。

お店などでは、まだまだ補助犬の受け入れ拒否が多く補助犬への理解が進んでいるとはいえません。全員に優しい社会をかたちづくるには、まず正しい知識を持つことが大切です。

講師・ユーザーの皆様

第二部 質疑応答~ユーザー様の実際のお話を聞こう~

この時間では、補助犬と一緒に暮らすユーザー様へわたしたちの質問をお答えいただきました!

まずはスタッフから「コロナ禍において大変なこと」「私たち大学生に伝えたいこと」をお聞きしました。コロナ禍で大変なこと、反対に家にいるからこそ新しく始めたことを紹介してくださったり、これから就職を迎える私たちへのメッセージなど、前向きな言葉をたくさんいただきました!

その後、参加者の皆様にも質問をたくさんいただき、皆様の大変高い意欲を感じました。特に多かったのは、ユーザー様を街中でお見かけしたときに私たちなにができるのか、補助犬と暮らしていて感じることについてが多く寄せられました。

そのお答えのなかで共通していたのは、想像力を働かせることが私たちが補助犬ユーザー様に寄り添う最も良い手段の一つだということです。想像力と話しかける少しの勇気が大切と気づきました。

参加者の皆様の感想を一部紹介します!

「障がいをお持ちの方から直接お話を伺うことが初めてだったため、自分では全く気が付くことができなかった視点を教えていただき想像力を持つことの大切さを再認識しました。お話の通り、お互いがお互いのできないことをカバーし合う考え方を持っていられるような人間でいたいなと思います。」

「実際にユーザー様からの声が聞けてためになりました。もし補助犬を連れているユーザー様を見かけたら声をかけようと思いました。」

「補助犬とユーザー様の間の絆に感動しました。素敵な関係性でした。「障害者の方」という見方を変えることが大事だと知れてよかったです。」

「ユーザー様の声を実際に聞くことができ、大変勉強になりました!」

参加者の方々、講師・ユーザーの皆様の写真。

*ウェブサイト掲載にあたり、M-Navi学生委員会様よりいただいた原稿の構成を一部変更しています。

元の原稿もぜひご覧ください!(下の画像をクリックすると、大きく表示されます)

*M-Naviとは“Meiji Navigation”を縮めたもので、明治大学で学ぶ学生をナビゲートするという意味を表しています。明治大学における学部や学科の中で学び身に付けていく「基礎学力」や「専門知識」に加えて、それらを上手く活用していくための「力」(社会人基礎力)を身に付けるためのナビゲーターの役割を果たす学生支援プログラムの一つです。教職員と有志の学部学生(M-Navi学生委員)で構成されるM-Navi委員会により運営を行っています。URL:https://www.meiji.ac.jp/campus/mnp/6t5h7p00000hfuo7.html

第12回「ほじょ犬と避難訓練?!~後編~」

2021年2月24日 掲載

2020年12月初旬に京王プラザホテル(新宿区)で開催した「補助犬ユーザー参加型」のホテルでの避難訓練。今回は、後編として介助犬ユーザーさんの避難訓練の様子をお伝えします。(前編はこちらから)

【訓練の想定】

〇平日13時半ごろ。盲導犬ユーザー、介助犬ユーザーは30階ユニバーサルフロアに宿泊。

〇29階より出火、非常階段と非常用エレベーターにて避難。

〇非常用エレベーター避難中に地震が発生し、緊急停止し、閉じ込められた。

【介助犬ユーザーの避難訓練】

①介助犬ユーザーさんは非常用エレベーターで避難します。エレベーターを操作する係員さんも一緒に乗り込みます。

②ところが!降下中に地震が起こり、エレベーターが緊急停止、ユーザーさんは中に閉じ込められてしまいました。エレベーター設備の専門家が外から状況を確認し、安全が確認されたうえで、扉を開けてくれます。

③緊急停止の影響でエレベーターの入り口には15cmほどの段差ができてしまったため、複数人で車いすを持ち上げて段差を乗り越えます。車いすを持ち上げる際は、必ずユーザーに持ち上げるタイミングをお伝えします。また、持ちあげる人たちも掛け声をかけるなどして息を合わせて、地面と平行に車いすが上がるようにします。

(*閉じ込めの状況や、段差の発生はすべて訓練の設定です。十分に安全を確保して実施しています。)

【訓練終了後の座談会では…】

訓練練終了後には、座談会を開催しました。ユーザーさんたちからは、より良い声かけの方法や、避難設備についてお話がありました。訓練に参加されたホテルのスタッフさんも、熱心にメモを取ったり、ユーザーさんに質問をされており、とても有意義な座談会になりました。

今回の取り組みは、補助犬ユーザーさんがホテルをさらに安心して利用できる一歩につながったのではないでしょうか。(*座談会ではマスクを着用し、アクリルパネルを設置しました。)

日本補助犬情報センターでは、補助犬ユーザー参加型の「補助犬受け入れセミナー」を開催しています。オンラインでの研修にも対応しております。まずはお気軽にお問合せフォームよりご連絡ください。

第11回「ほじょ犬と避難訓練?!~前編~」

2021年2月15日 掲載

2020年12月初旬、京王プラザホテル様(新宿区)よりご依頼をいただき、盲導犬&介助犬ユーザーさん参加型の避難訓練の一部をコーディネートさせていただきました。

今回の訓練にご協力いただいたのは、盲導犬ユーザーTさん&盲導犬Pくん、介助犬ユーザーSさん&介助犬Nくんです。ユーザーのお二人は、ホテルでの避難訓練という初めての経験に少し緊張されていたようでしたが、犬たちはホテルのふかふかのじゅうたんの上で、すっかりリラックスしていました。いつものホテルステイとは異なる環境のはずですが、落ち着いてユーザーさんの指示に従う様子に、さすが!のプロ意識を感じました。

(*コロナウイルス感染防止のため、訓練時には全員がマスクとフェイスシールドを着用しました。)

【訓練の想定】

〇平日13時半ごろ。盲導犬ユーザー、介助犬ユーザーは30階ユニバーサルフロアに宿泊。

〇29階より出火、非常階段と非常用エレベーターにて避難。

〇非常用エレベーター避難中に地震が発生し、緊急停止し、閉じ込められた。

【盲導犬ユーザーの避難】

①まずはお部屋で火災の状況を説明して、避難の準備をしてもらいます。お部屋でくつろいでいる場合、盲導犬はハーネスやリードを外していることがあります。

②廊下はユーザーさんに肩または肘を掴んでもらい誘導します。煙が漂っている場合は、できる範囲で身体をかがめてもらう必要もあります。慌てずに、周囲の状況を説明しながら非常口まで案内します。

③非常用階段は狭く、急な場合もあるため慎重に誘導します。階段の前では必ず立ち止まり、「今から階段を下ります(上ります)」と、階段の上下についても必ず伝えます。

後編では、介助犬ユーザーさんが非常用エレベーターで訓練した様子をご紹介します。お楽しみに!

第10回【ママボランティアがゆく!】補助犬レポートPart2

2019年6月19日 掲載

こんにちは。現在8か月の男の子の子育て奮闘中、ママボランティアの仲野です。

補助犬初心者(?)の私が、補助犬に関するあらゆるレポートを皆様にお届けします♪

第二回目は手話歌ライブイベントと補助犬よろず相談会in MOFCA♪

2019年5月29日(水)、千代田区障害者よろず相談所MOFCAにて、手話歌ライブイベントと補助犬よろず相談会が開催されました。

まずは手話歌ライブ。ゲストは「サインヴォーカリスト」水戸真奈美さん。

サインヴォーカリスト・・・??

初耳です・・・。

なんでも「サインヴォーカリスト」とは、「歌詞に込められた想いを手話で表現しながら歌う歌手」のことだそう。

早速Kiroroの「未来へ」でライブスタート。

柔らかくも力強い歌声に引き込まれる~。

確かに、単に「手話をしながら歌う」という表現よりも、手話を「歌とは異なるもう一つの感情表現」として使われているというのがしっくりくる。

歌だけでも楽しめる、手話だけでも楽しめる、そして歌と手話とで楽しめる、そんな感じ。

見て、聴いて。会場全体が癒しの空気に包まれます。

続いて「つながる空」、「桜のメロディ」、「風の絆」などのオリジナル曲と共に、曲が生まれたエピソードトークを交えながら進行。

歌詞と一緒に流れるのは、東日本大震災被災地での地域の方々との様子、モザンビークの子供たちが表現する手話など、人と人、世界とのつながりを感じられる映像です。

そして今回のライブのもう一つの特徴は、なんとネット同時配信。

ライブ中継だけでなく、合間に水戸さんが補助犬ユーザーの方と補助犬を紹介してくれたりと、遠くにいながら視聴者と距離が近いトークを展開。

行きたいけど行けない・・・という人でも一緒の時を過ごせるのは嬉しい。

最後は、手話歌教室。「あいさつの歌」を皆で手話しながら歌うという実践編。

水戸さんが先生になって手話振り付けをレクチャー。

私も子供と一緒に挑戦。

・・・面白いが、難しい~><

歌が早くて頭がショート寸前。

水戸さんがいとも簡単(そうに見える)に手話歌されるものだから油断していた・・・。

でも、皆でやるととても楽しい♪

水戸さんの「手話を覚えるというより楽しんでほしい」という言葉の通り、参加者の皆さんも楽しみながら歌いました。

連れてきた子どもも手遊びとして手話を楽しみ、手話って堅苦しいものではないんだな~という嬉しい気づき。

水戸さんは自分の声が聞こえない方々にも気持ちを伝えたい、と手話歌をはじめられたそう。

その純粋な気持ちがきっと手話を「声に出さないもう一つの歌」として感じられるのだなと実感したのでした。

ライブは次回も行われるそうなので、気になる方はこまめにチェックを!!

その後は、補助犬よろず相談会。

この日は飲食店関係者の方がいらっしゃり、盲導犬ユーザーの方、聴導犬ユーザーの方が、補助犬同伴での飲食店利用についてお話されていました。

相談会は子供から大人まで参加でき、補助犬ユーザーや補助犬利用を考えている方のみでなく、ちょっとした疑問も気軽に相談できるとのこと。

例えば、

◇お店で補助犬を受け入れるときに気をつけることは?

◇電車やバスで見かけたらどのように振る舞うのがベスト?

・・・など、日常で補助犬と出会った時に

「あれ、どうしよう @.@;」でなく「ようこそ^^」と言えるために出来ること、結構あるかも。

この相談会はまだ始まったばかりで、これから徐々に参加者も増えそう。

夏休みの時期は子供達の自由研究の場としても使えそう。穴場です。

それにしてもカフェのようなスペースでとても居心地がいい~~。

つい長居してしまいそうな温かな空間でした。

MOFCAは竹橋駅直結のパレスサイドビルにあり、便利な場所にあるのも魅力の一つ。

気になる方は是非覗いてみてくださいね♪

(第10回・UDアドバイザー通信)

第9回【ママボランティアがゆく!】補助犬レポート

2019年6月3日 掲載

初めまして。現在7か月の男の子の子育て奮闘中、ママボランティアの仲野です。

補助犬初心者(?)の私が、これから数回にわたり補助犬に関するあらゆるレポートを皆様にお届けします♪

第一回目はリディラバスタディツアー♪

松本さんと聴導犬チャンプ登場です。

手話通訳の方もいらしてくださいました。

これは社会問題を取り上げたスタディツアーを展開している「リディラバ」さんとのコラボだそう。当日は高校生38名の方が参加されました。

テーマは「補助犬と身体障害について」。

まずは専務理事の橋爪智子さんが「補助犬」や社会が作り出す「障害」について、そしてゲストスピーカーである松本江理さん&聴導犬チャンプが、自ら考える「障害」について講演・実演されました。

「補助犬って日本にどのくらいいるでしょうか?」

「補助犬って日本にどのくらいいるでしょうか?」

・・・

答えは、盲導犬941頭、介助犬65頭、聴導犬65頭。

あれ。意外と少ない?小さい頃から電車などで補助犬を見てきた私としては意外な数値。

この少なさも関係しているのか、2002年に身体障害者補助犬法が施行されていても世間への浸透がされていないことで、いまだにお店や公共交通機関の同伴拒否が後を絶たないそう。

そんな補助犬やユーザーをとりまく現実を知ったところで、松本さん登壇。

こんにちは チャンプです

とってもかわいいトイプードル。

かわいい、かわいすぎる。参加高校生もざわざわ・・・

ベストを着ていなければとても聴導犬とは思えない。

(補助犬=しっかりめ(?)の犬という勝手なイメージ崩壊)

リラックスするチャンプ。何でも補助犬はオンオフの切り替えがしっかりとしていて、仕事以外はリラックスしたり、浅い睡眠をとったりするらしいです。

かわいい。かわいすぎる。

松本さんは、音が聞こえないのはどういう状態なのか、聴導犬がいることでどう変わったのか、分かりやすい例えを使いながら表現してくださいました。

危険であることや、注意を促す「音」が聞こえないことの不便さ、そして聴導犬がいてくれることで広がる可能性。

「出来るかもしれない」を増やしてくれる存在の頼もしさ。

あのかわいいトイプードルちゃんのすごさよ。

松本さんに音が鳴っていることをお知らせ

参加者の皆もこの雄姿をしっかりとスマホに保存。

「障害があるとはどういうこと?」

「たまたま」世の中に目が見える、耳が聞こえる人が多いだけで、あたかも見えない、聞こえないこと自体が「障害」になってしまっているけれど実は、その「困った」や「不便」を作り出す環境自体が「障害」であるということ。

そんな松本さんのメッセージに参加者もうなずきます。

「正しく」「知る」ということは、知らないうちにしてしまう差別を防ぐことが出来る。

講演を通して「障害」について身近に考える機会をもらった皆さん。

一人一人が想像をすることで、少しずつ世界は変わっていくかもしれません。

次回は5/29(水)、MOFCA補助犬相談会の様子についてお届けします!

(第9回・UDアドバイザー通信)

第8回【ママボラン記者投稿】魔法の言葉「何かお手伝いしましょうか?」が築く優しい社会

2018年12月27日 掲載

今回、ママボランのプログラムを利用させていただき、育休中のママボランティアさんが子連れ取材をしてくださいました。

普段、障害がある方や、ましては補助犬ユーザーさんたちとは接点の無かった彼女に、当会の活動はどう映ったのでしょうか・・・

とってもリアルな取材原稿を投稿いただきました♪

<ママボラン記者Hさんからみた補助犬理解とは・・・>

会場には東京家政大学と淑徳大学の学生、板橋区役所の職員など、約20名が集まった。

ゲストには補助犬ユーザー様3名と、白杖利用者様1名が参加された。

まず、NPO法人 日本補助犬情報センター専務理事兼事務局長の橋爪智子氏が、現在活躍する補助犬の種類やその仕事内容、私たちが補助犬ユーザーや障害者の方との接する際に、何が大切なのか?などについてお話された。

皆さんは「身体障害者補助犬法」をご存知だろうか。

身体障害者補助犬法とは、公共施設やホテル、レストラン、病院などで補助犬を同伴する障害者の受け入れ拒否を禁じ、補助犬を同伴する障害者、そして補助犬が生活しやすい社会を実現するための法律だ。

記事を書いている私も、恥ずかしながら最近知った法律である。

この法律があっても、身体障害者の方が補助犬を連れて店に入ると入店拒否を受けることもあるのだそうだ。それは障害が無い私たちの無知から生まれる差別行動だ。私たちは知らないうちに障害者へ差別行動をしてしまっているかもしれない。だからこそ橋爪氏ら障害者支援を行っている団体は、身体障害者や、補助犬を取り巻く法律である「身体障害者補助犬法」や障害者の差別を禁じる「障害者差別解消法」を正しく理解し、勉強した上で障害者や補助犬と接してほしいと訴えていた。

また2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、内閣官房で「心のバリアフリー」検討委員会が発足された。橋爪氏も参画し、本日拝聴した動画「心のバリアフリー」も検討会でいろいろと意見を伝え、作成されたそうだ。

動画の中で、私が深く考えさせられた部分を、抜粋させていただく。

「相手との違いを知り、尊重すること、そして相手が求めていることを確認し、応えようとする姿勢、さらに相手がどんなことを求めていて、何を期待しているのかを確かめることも大切です。

相手を特殊な存在だと思い込むと、ためらいが生まれます。たとえ外国語が話せなくても、特別な技術がなくても一人の人として向き合い、互いにやりとりしていけば相手が何を必要としているのかがわかってきます。

これからの日本は多様な人々が共に生きる社会になります。お互いの個性を尊重し、だれもが自分らしく生きることができる、そんな差別のない社会を築き、未来へ残しましょう。そのスタートは今日、あなたから始まります。」

橋爪氏のセッション後は、本日のゲストの紹介があった。

まず、須貝守男さん。盲導犬は2歳・黒のラブラドールレトリーバー。趣味は音楽で過去にはドラムやフルートなどを演奏されていたそうで、見えなくなってからは音声ガイダンスサービス等を利用し、芝居や映画鑑賞を楽しまれているそうだ。

続いてセアまりさん。絵本の文章を書いたり、エッセイを書いている。

盲導犬は4歳・白のラブラドールレトリーバー。50歳の時に目が見えなくなることがわかり、海に潜ったことがきっかけでフリーダイビングを趣味で始めたそう。一息で87メートル進めるそうで、世界大会に出た経験をお持ちだ。

続いて中山利恵子さん。趣味はスキー。中学の頃からスキーを始め、自らと同じく視覚障害者で集まるグループを30年牽引されている。江東区で優しい街づくりの相談員をしており、様々なボランティア活動に参画されているそうだ。

UDトークで会話サポートをする

最後に松本江理さん。練馬区出身。聴導犬はアプリコットのトイプードル。小学生、高校生、大学生の3人のお子さんがいる。

成人になってから耳が聞こえなくなったそうだ。小学校などで聴導犬ユーザーとして登壇する活動を多くなさっているとのこと。

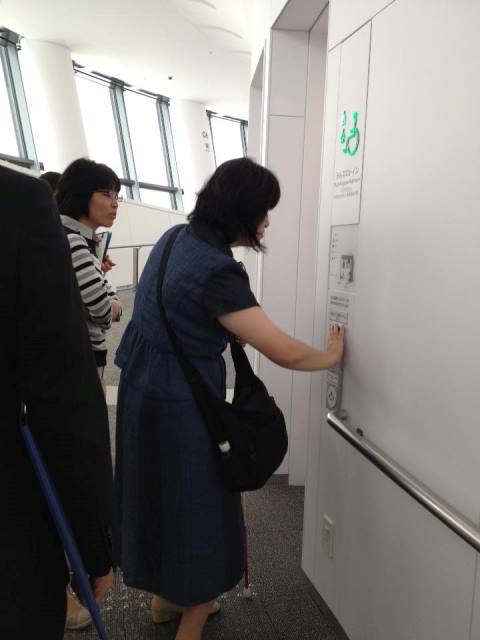

紹介後、ゲストの皆さん4名を、会場内の各グループテーブルに招いて、自己紹介や雑談を行ったり、障害のある方が日々どのような目線や意識で行動されているかを学びながら、売店や区役所内の総合案内、トイレなどを一緒に巡った。

私は須貝様がいらっしゃるAチームに同行した。

私は須貝様がいらっしゃるAチームに同行した。

Aチームは板橋区役所の職員が2名、淑徳大学学生が2名で行動した。

まず、職員女性が須貝様の横につき、エレベーターを使って1階に降りて、売店で飲物を購入。売店では視覚障害者の目印になる点字つきの製品がいかに少ないかに気づき、ハッとさせられた。

また、エレベーターの乗り降りの際、ユーザー様はエレベーターが来た時、音を聴いてエレベーターに乗り込むが、その時事前に乗っている人の存在がわかりづらく、人にぶつかってしまうことも多いそうだ。そうして聴いていると、わたしたちがいかに物が見える恩恵を与えられているかを知ることができた。

そうした気づきは、最後のセッションで各チームが感じたことをポストイットにまとめ、発表する場でも多く聴くことができた。各チームに素晴らしい気づきがあった。私は感心し、学ばせていただいた。

このイベントを通し、まずは来る2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を迎えるまでにわたしたちの意識改革が必要であることを大いに実感した。しかしこれは強制的にやっては意味がない。あくまで自然に行えることが重要である。

障害の有無にかかわらず、一人の人として向き合い、互いにやり取りするコミュニケーションを行ったうえで、サポートが必要な人に自然と手を差し伸べられるようになろう。

橋爪氏の言う魔法の言葉「何かお手伝いしましょうか?」が、現代の私たちの生活で

そして未来の日本で自然と飛び交う世の中になれば、全ての人にとって優しい社会を実現できるだろう。

以上

(第8回・UDアドバイザー通信)

第7回「株式会社日の丸リムジン:身体障害者補助犬ユーザー受け入れ研修」

2017年7月27日 掲載

株式会社日の丸リムジン様で、身体障害者補助犬ユーザー受け入れ研修を実施しました。

2016年 9月29日、株式会社日の丸リムジンからのご依頼で、「身体障害者補助犬受け入れ研修」を行いました。日の丸リムジンは、ハイヤー・タクシーサービス等を展開していらっしゃいます。今回はハイヤー・タクシーの本社の方を中心に、盲導犬、介助犬、聴導犬、3種の補助犬ユーザーさんが揃った豪華な研修でした!!

後半は、3名の補助犬ユーザーさん達にインタビュー形式で、自己紹介と共に公共交通機関の利用についてお話をうかがいました。タクシーを利用する際にサポートいただけると助かることについてのお話は皆さんが一番気になっていたことのようで、皆さん真剣にメモを取っておられました。

補助犬ユーザーさんのお話を聞くことでその存在を身近に感じていただき、今後の受け入れに生かしていただくこともこの研修の目的です。研修終了後も参加者の皆さんは、積極的にユーザーさん達とコミュニケーションをとっておられ、大成功の補助犬受入れ研修となりました。

※参考情報: 日の丸リムジングループのWAOレンタカーでは、福祉車両のレンタルをスタートしています。ご関心のある方は、是非、お問合せください。

(第7回・UDアドバイザー通信)

第6回「都営バス巣鴨自動車営業所:身体障害者補助犬ユーザー受け入れ講習会」

2017年6月5日 掲載

都営バス 巣鴨自動車営業所 「身体障害者補助犬ユーザー受け入れ講習会」

前半は、盲導犬、介助犬、聴導犬、3種の補助犬について簡単に紹介をしたうえで、身体障害者補助犬法や2016年4月に施行された障害者差別解消法についてご説明をしました。

また、盲導犬ユーザーさんからは、これまでバスを利用して嬉しかったこと、困ったことなどをお話いただきました。「犬の嫌いな方が同じバスに乗り合わせた際には、乗務員の方からの「みんなで仲良く乗りましょう」という一言で気持ちよくバスを利用することができました。」というエピソードに、受講者の皆さんも笑顔を浮かべておられました。

講習会後半は、バスの実車を使わせていただき、実際のバス利用時のご案内を体験していただきました。バス停に到着した際には、外向けのマイクを使って行き先を伝えることや、空いている座席などに声で誘導する方法などを実際にやっていただきました。また体験中は、盲導犬を連れた視覚障害者だけに限らず、介助犬をつれた車いすユーザーが利用する際にはどのようにご案内したらよいのか、などを想定し、盲導犬ユーザーさんを交えて皆さんで活発に議論をされていました。

今回の講習で巣鴨自動車営業所の皆様は、補助犬や障害者に対してとても興味を持ってくださり、盲導犬ユーザーさんにも積極的に質問をされていた姿が印象的でした。

また、後日営業所の方から、講習会の様子をまとめたポスター(新聞)や、営業所内で募っていただいた募金による寄付もいただきました。講習を受けた方の感想を簡単にご紹介させていただきます!!

(都営バス巣鴨自動車営業所 講習受講者感想一部抜粋)

- 今回ユーザーの話を聞いてみて、ユーザーと盲導犬の信頼関係はかなり親密である。私たちも、人間にしかできないサービスを提供し、障害者の方が安心してご乗車できる環境づくりができれば良いと考えています。

- まずは、我々交通機関従事者が補助犬に関する正しい知識を身につけることが大切だと痛感した。近い将来、交通局の正式なカリキュラムとしてこのような研修を組み込んでほしいと願うばかりだ。

補助犬ユーザーさんに実際にお会いしてお話をすることは、補助犬理解や障害者理解の一番の近道だと思います。今後も様々なところで、こうした機会をご提供できるよう頑張ってまいります!!(第6回・UDアドバイザー通信)

第5回「スカイツリー:ほじょ犬のトイレ?」

2016年5月11日 掲載

当会では「東京スカイツリータウン®施設UD(ユニバーサルデザイン)アドバイザー」をオープン時より務めさせていただいております。2016年度で4年目になり、とても光栄に感じています。

「ほじょ犬のトイレ」について考えたことはありますか?

補助犬用の排泄場所

スカイツリータウンでの補助犬の排泄に関しては、多目的トイレの他、「屋外スペースでの排泄希望」があれば、所定の場所へご案内いただけるルールとなっています。

日本の補助犬たちは、日本という公衆衛生マナーの厳しい国内での社会参加のため、排泄のマナーはしっかりと守れます。

ただ、海外では、犬を受入れる風土や公衆衛生観念が大きく違うので、多目的トイレ内で排泄処理ができるのは、日本の補助犬だけと考えても良いのでは無いか?と思われます。それだけ、日本の補助犬たちのマナーレベルは高いんですよ♪

補助犬の同伴を拒否する原因の一つに、『犬は不衛生』というイメージがありますが、これは、日本のペットのマナーが、残念ながら影響していると感じています。

ご近所で見かける、散歩中の犬たちはいかがでしょうか? 日本の昔からの飼い方では、電信柱におしっこをひっかけるイメージがありますが、これは「マーキング」といい、自分の縄張りを主張する、自分の存在を仲間に知らせるために行っています。しかしこれは、適切な時期に去勢手術をすることで、ほとんどの場合がなくなります(避妊・去勢に関しては、様々な病気から犬を守るためにも、補助犬でなくとも適切な時期に実施することをおすすめします♪)。

もし、癖としてなくならない場合は、社会参加をする補助犬としては「適性なし」ということで、キャリアチェンジとなります。ほじょ犬たちは、国の法律に基づいて認定されているわけですから、衛生管理・行動管理はきちんとなされていることが前提です。その中には、もちろん「排泄の管理」も含まれているのです。補助犬たちは、やたらめったら、その辺で排泄してしまうことはありません!

犬は生態学上、水分摂取の約2時間後にオシッコの量が多くなり、食餌直後や運動後にウンチが出やすいと言われています(もちろん人間と同じく個体差はあります)が、補助犬たちはそれぞれのトレーニングの中で、排泄のタイミングや仕方を覚えていきます。

トレーナーさんたちは、その個体それぞれのタイミングを把握し、それに合わせた排泄指示を行います。そして、ユーザーさんにそのタイミングを覚えてもらうことで、適切な時間と場所で、指示による排泄を成功させます。決して無理強いさせることなく、その犬のタイミングで、気持ち良く排泄できる管理をユーザーさんがしているのです♪ 人間の子どもと同じですよね♪ 決して我慢させられているわけではないこと、おわかりいただけると思います。

ワン・ツーベルト

ちなみに、盲導犬のユーザーさんは、視覚障がい者です。ハーネスから伝わる犬の動きの変化や様子を察知し、排泄管理をしておられます。写真は、盲導犬の排泄時の秘密道具「ワン・ツーベルト」!

ワン=おしっこ、ツー=うんち、なので、その指示に従って、ちゃんと補助犬たちは排泄を指示された時間、その場所で、できるんです!

簡単に装着でき、排泄物がビニール袋に収納されるようになっているので、周囲を汚すことなく排泄物の処理ができます。

この写真を見て、「かわいそう!」と思われる方もおられるかもしれません。やはり、中には「ワン・ツーベルトではできない!」とトレーニングが進まない犬も居ます。そんな犬には無理をさせることは無く、キャリアチェンジになって家庭犬になるか、または、排泄を建物内でしないといけないシチュエーションが少ない生活スタイルのユーザーさんの元に行くなどのマッチングがされます。

そもそも、「ワン・ツーベルト」が苦手な子にさせても、排泄コントロールができなくなり、結果困るのはユーザーさんですので、そこはきちんとユーザーさんが困らないよう、犬への負担も無い形でトレーニングされていますので、ご安心を♪

補助犬トイレ

また、介助犬ユーザーさんは、手に障がいのある方も多いので、排泄物の処理は難しい作業ですが、OT(作業療法士)・PT(理学療法士)の先生方と共同で様々なオーダーメイドの自助具を開発しておられます。そして多くのユーザーさんは、多目的トイレで、ペットシーツを敷いてその上で排泄するよう促すので、同じく周囲を汚すことなく処理が可能です。

補助犬ユーザーさんは様々な工夫と努力をしながら、補助犬と一緒に社会参加されています。それを知って頂ければ、安心して受入れられるはず♪

是非、応援してください♪ (第5回・UDアドバイザー通信)

第4回「スカイツリー:補助犬との深~い関係!?」

2016年4月1日 掲載

当会では「東京スカイツリータウン®施設UD(ユニバーサルデザイン)アドバイザー」をオープン時より務めさせていただいております。2016年度で4年目になり、とても光栄に感じています。

そもそも、スカイツリーと補助犬の関係は???

なんと、スカイツリーと補助犬法。実は、お誕生日が同じなんです♪

スカイツリーのオープンは、2012年5月22日!

身体障害者補助犬法の成立した日は、2002年5月22日!

グランドオープンセレモニー

なんと、身体障害者補助犬法10周年!という節目の年に、スカイツリーがオープンしたんです。何ともご縁を感じます。そしてそのご縁が、本当に多くの方々の手によって繋がり、2012年5月22日のオープニングセレモニーにて、補助犬ユーザー3人が並んでテープカット! 歴史的瞬間を迎えたのでした……!

この時にご協力いただいたメンバーが、実は10年前の補助犬法成立の瞬間に、国会議事堂内で全員賛成の可決の瞬間を迎えたメンバーでもありました。とは言え、犬たちは皆、代替わりしておりました。それも何だか時の流れを感じ、感慨深かったことを覚えています。。。

【スカイツリーオープンの日】!

当会が2011年12月から、スカイツリータウン施設ユニバーサルデザインアドバイザーを務めさせていただいている関係から、このスカイツリータウンオープニングセレモニーに、補助犬ユーザー3名が出席させていただけることとなりました!

しかも、テープカットという大役です!!!

あいにくの小雨の中ではありましたが、厳かにかつ盛大にセレモニーは催され、その様子を後ろから見ていた私は、あまりの歴史的瞬間に、感激のあまり号泣してしまいました……準備や打合せのため、何度もスカイツリーさんを訪問させていただき大変でしたし、何よりユーザーさんたちには、遠方からもお越しいただきご負担をかけておりましたので、無事に実施できた安堵感に、ただただ感動でした。

テープカットに並んだのは、まさに10年前の補助犬法成立の瞬間、国会議事堂内で立ち会った各補助犬ユーザーの会の代表の皆さんでした。涙が止まらなかったのを、今も鮮明に思い出します。

周囲の方々からは???だったかもしれませんが(笑)、その歴史的瞬間を作るお手伝いができ、無事に当日を迎えられ、立ち会えたことに、ただただ感謝の気持ちで、涙が止まりませんでした……。

そんなご縁から始まったスカイツリータウン施設UDアドバイザーのお仕事、あれから4年。引き続き、大切に取組んで参りたいと思っております。(第4回・UDアドバイザー通信)

第3回「スカイツリー:聴覚障害者による確認会」

2016年3月1日 掲載

当会では「東京スカイツリータウン®施設UD(ユニバーサルデザイン)アドバイザー」をオープン時より務めさせていただいております。2015年度で3年目になり、とても光栄に感じています。

オープニング前に、障害当事者の方々、20名ほどによる確認会を実施しましたが、今回はオープン後、初めてとなる確認会を実施しました。オープンしていることもあり、個人単位での確認会をプログラムしましたのでその様子をご紹介します。

◆聴覚障害者による確認会の様子

聴導犬の大切なお仕事の1つに、聴覚障害があることの“目印”になることがあります。聴覚障害とは「見えない障害」なのです。 社会参加の上で、何がバリアになるかと考えますと、情報をいかに入手できるか?にかかってきます。音声情報は入ってこないわけですから、文字情報をいかに入手できるか?が最も重要です。

スカイツリーさんでは、素晴らしいコミュニケーション支援シートをご準備しておられます。

【バリアフリーガイド】ではなく、【ユニバーサルサービスガイド】であることに、非常に意味があります。

障害がある方を特別視するのではなく、「東京スカイツリーでは、小さなお子様をお連れのご家族や、ご高齢の方、障がいをお持ちの方、海外からいらっしゃった方など、誰もが展望台での体験をお楽しみいただけることをめざしてユニバーサルサービスガイドをご用意しております。」

( ユニバーサルサービスガイド(PDFファイル) より抜粋)

このコミュニケーション支援シートがあれば、最低限必要なコミュニケーションをとることができます。言語による意思疎通=コミュニケーションです。聴覚障害者は「コミュニケーション障害」とも言われていますので、このシートがあれば、聴覚障害者の中でも特に音声言語で話せない方にとっては、大変助かると思われます。その他にも活用は広がりそうですね。

しかし、問題は、このシートがあることをいかに知っていただくか?です。存在を知っていただき、入手していただいて初めて意味を持ちますので、今後はそれをどのように伝えていくか?が課題となりました。もちろん、筆談ボードを置いていただく他、手話を学んでいるスタッフの方も増えているようですので、様々な取り組みからさらに利用しやすい施設を目指していただく確認ができました♪

最後に、視覚障害者・肢体不自由者・聴覚障害者 各アドバイザーが揃ってのフィードバック会議を実施。話し始めるときりが無いくらいでしたが、双方にとって、非常に有意義で充実した内容となりました。今後、今回の確認会で出てきた問題に関して整理しながら、必要な作業を進めていくことになり、実際に取組んで頂いております。

地道なスパイラルアップ!=施設UDに関して最も大切!だと感じています。

(第3回・UDアドバイザー通信)

第2回「スカイツリー:肢体不自由者による確認会」

2016年2月1日 掲載

当会では「東京スカイツリータウン®施設UD(ユニバーサルデザイン)アドバイザー」をオープン時より務めさせていただいております。2015年度で3年目になり、とても光栄に感じています。

オープニング前に、障害当事者の方々、20名ほどによる確認会を実施しましたが、今回はオープン後、初めてとなる確認会を実施しました。オープンしていることもあり、個人単位での確認会をプログラムしましたのでその様子をご紹介します。

◆肢体不自由者による確認会の様子

肢体不自由者の方が施設利用するにあたり影響することとして、一番みなさんの中でも思い当たるのは「段差」ではないでしょうか? ただ、最近の建物においては、段差に困る設計はほとんどなくなってきています。歩行困難者・高齢者のために段差を極力なくし、スロープを設置するなど対策がなされています。次のステップとしては、その「スロープの距離や角度がどうか?」という点を見ていかなければなりません。

そのほか、意外と皆さんが意識しないと思われるのは「駐車場」です。車椅子を使用されている方で、単独で車の運転をされる方は意外と多くいらっしゃいます。 単独の車椅子使用者は、車椅子から移乗して車椅子を折り畳んで後部座席に積み込む!という大変な作業が必要なので、車椅子マークの駐車場しか利用ができません! それを知っていてくだされば、車椅子マークの駐車場を健常者が利用するようなことは、起こらないのではないかと思います。

やはり、肢体不自由者の場合、ハード面の障害が最も影響してきます。外出先のトイレ事情は最重要ポイントです。 最近の障害者用トイレは、「みんなのトイレ」と呼ばれることも多く、詰め込みすぎ感があります。多目的に使えることは重要ですが、ここで大切となるのは「このトイレしか使えない人がいる」ということを、他の利用者が知っているかどうか?だと思います。駐車場問題と、まったく同じですね。

『ハードを変える』ということは、費用も時間もかかる場合が多く、非常に難しいです。となると、できることは『ソフト面』=人的対応でいかにカバーできるのか?が、何より大切になってきます。

その他、床材の材質については、すでに毛足の短い素材を選んでくださってはいますが、じゅうたん敷きは豪華ではあるものの、車椅子の操作性は非常に難しくなります。今後、張り替えなどされる際には、そのあたりも考慮いただきたい旨をお伝えしました。

あとは、いかに他のお客様と同様に(当たり前に)楽しめるか、に関して、スタッフの方々の対応や声かけなど等を確認してまいりました。

当会がスカイツリーさんから相談を受けましたのは、オープン半年前。すでに設計は確定し、工事も進んでいる中でした。多くの企業さんがそうですが、設計は設計のプロに頼むわけで、その通り出来上がったものを運用していくことになります。その時点からご相談を受けることがほとんどですが、そこからでは、ほぼハードを変えることは無理です。となると、いかにソフトで対応できるかどうか?にかかってきます。よって当会では、ハード面において「どんなふうに困る人がいるか」を知ってもらい、そんな時に「どのようなお手伝いができるか」の部分に力を入れてお伝えするようにしています。

スカイツリーさんは、スタッフの皆さんの対応が素晴らしいです。企業として、「すべての方が利用しやすい施設を目指そう!努力を続けよう!」という姿勢が感じられ、お手伝いさせていただきながら、非常に気持ちがよいです。(第2回・UDアドバイザー通信)

第1回「スカイツリー:視覚障害者による確認会」

2016年1月1日 掲載

当会では「東京スカイツリータウン®施設UD(ユニバーサルデザイン)アドバイザー」をオープン時より務めさせていただいております。2015年度で3年目になり、とても光栄に感じています。

オープニング前に、障害当事者の方々、20名ほどによる確認会を実施しましたが、今回はオープン後、初めてとなる確認会を実施しました。オープンしていることもあり、個人単位での確認会をプログラムしましたのでその様子をご紹介します。

◆視覚障害者による確認会の様子

入り口付近のアクセスから確認です。点字ブロックの位置や触地図(フロアマップが凹凸で作られており、視覚障害者が手で触りながらマップを確認します。)、音声案内、チケットカウンターでの対応、各所に設置されている点字案内の確認、トイレの確認、そして何より大切なスタッフの皆様の声かけ対応等、様々な視点からの確認を行いました。この確認をする当事者の方は、様々な神経を張り巡らせなければならないので、大変だと、同行していて思いました。とはいえ、当事者でなくてはわからない視点がたくさん、やはり当事者の方のご協力なくしては、ありえません。

今回とても新しい発見が1つありました。

4階東京スカイツリーチケットカウンターでおつりをもらう時、「介助者ではなく、当事者に話しかける」や、「お札とコインを別々に説明して手渡しする」などという基本的なことは当然ではありますが、今回、展望台のチケットとレシートが同じ材質&形状だったので、区別がつかなかったのです。発券機から、入場チケットとレシートが同じ紙に印刷されて続けて出てくるので、渡された際に、触った感覚では区別がつきません。ですので、視覚障害者Nさんからは「チケットとレシートがわかるよう、スタッフの方には、レシートを折って渡すなどの配慮をしていただけると、助かります。」とアドバイスをいただけました。これは、実際にやってみないとわからないことでした。

施設の様々なところに貼ってある点字の確認もしていただきました。中には削り取れていた場所もあり、これこそ、点字が読める方でないとわからない部分ですので、せっかく貼ってあるのに読めない!ではもったいないです。定期的な現場確認は非常に重要だと感じました。

Nさんからは、日常生活の点字にまつわる様々なエピソードをお伺いできました。中には、故意にはがしたり削ったりする方がおられるそうです。それはとても残念な現実です・・・

確認を進めながら、展望台へ。もちろん、視覚障害者の方は見えないのですが、一緒に行った人と「こっちの方向には○○が見えるよ~」などと話すことで十分楽しむことができます。例えば、スカイツリーの模型を触ることで、どんな形のどの部分に自分がいるかを想像する事ができ、楽しい時間を過ごすことが可能です。 (第1回・UDアドバイザー通信)